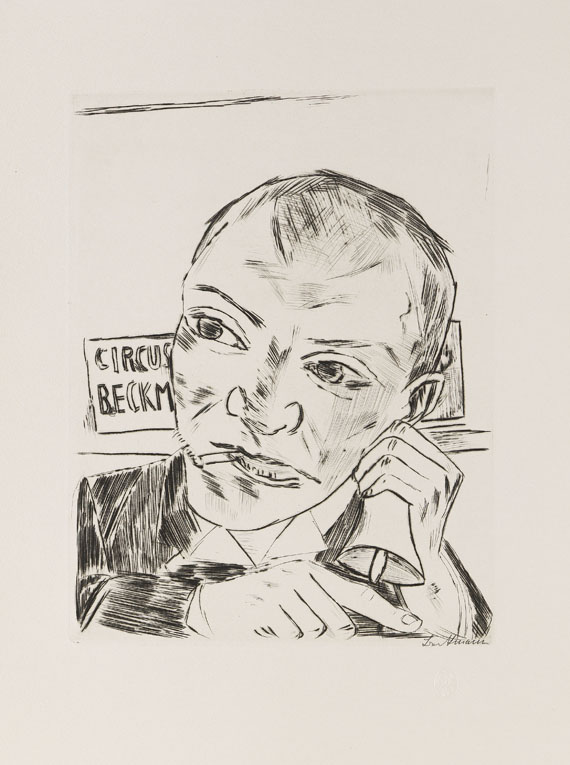

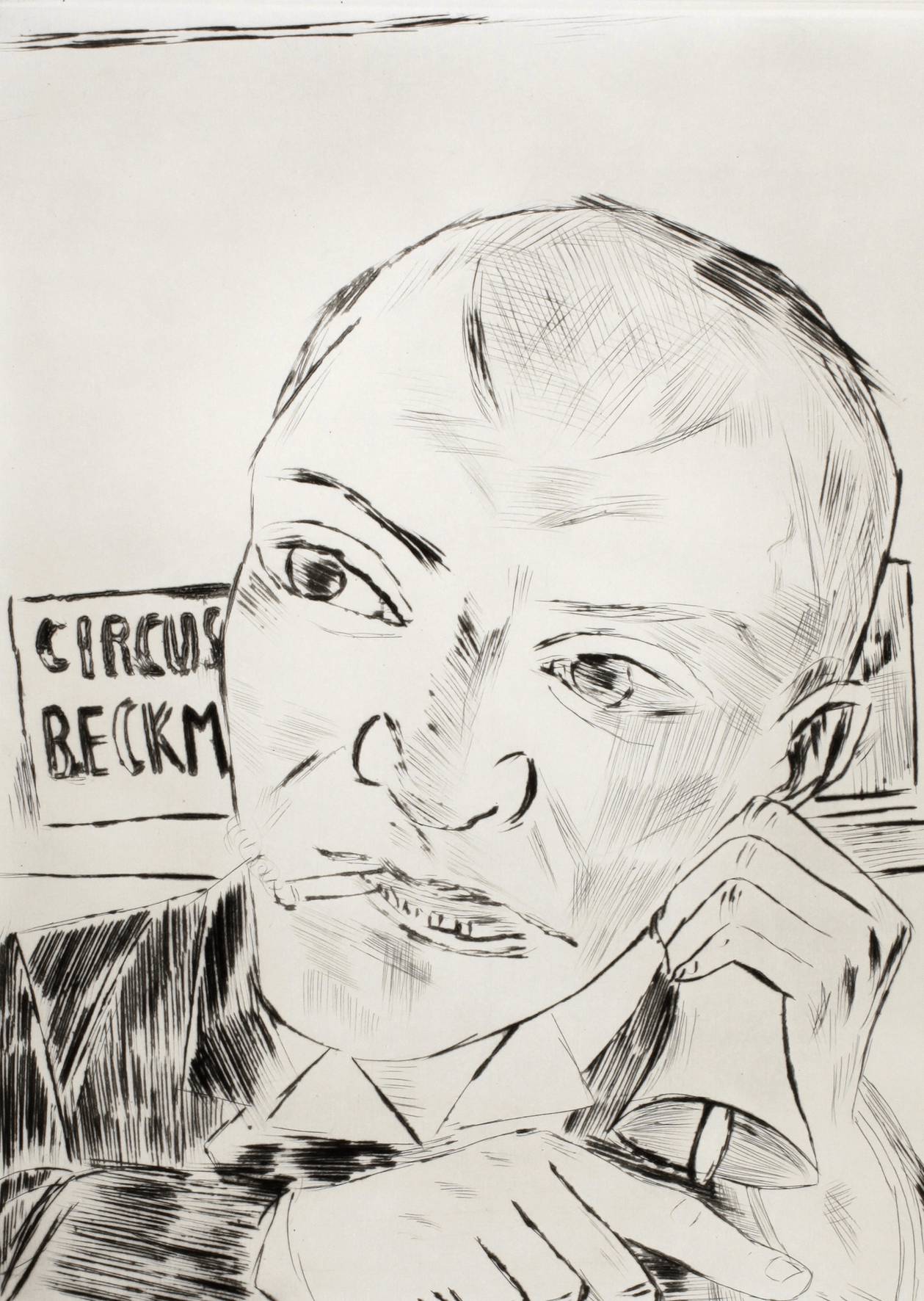

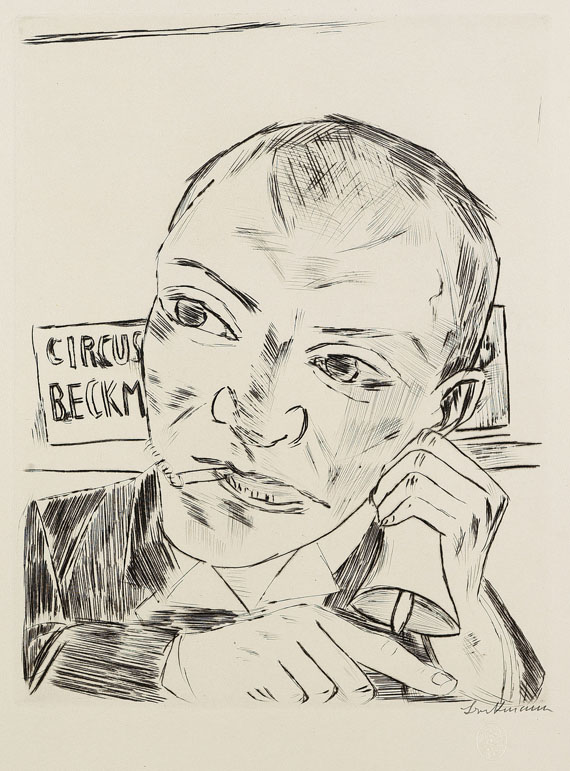

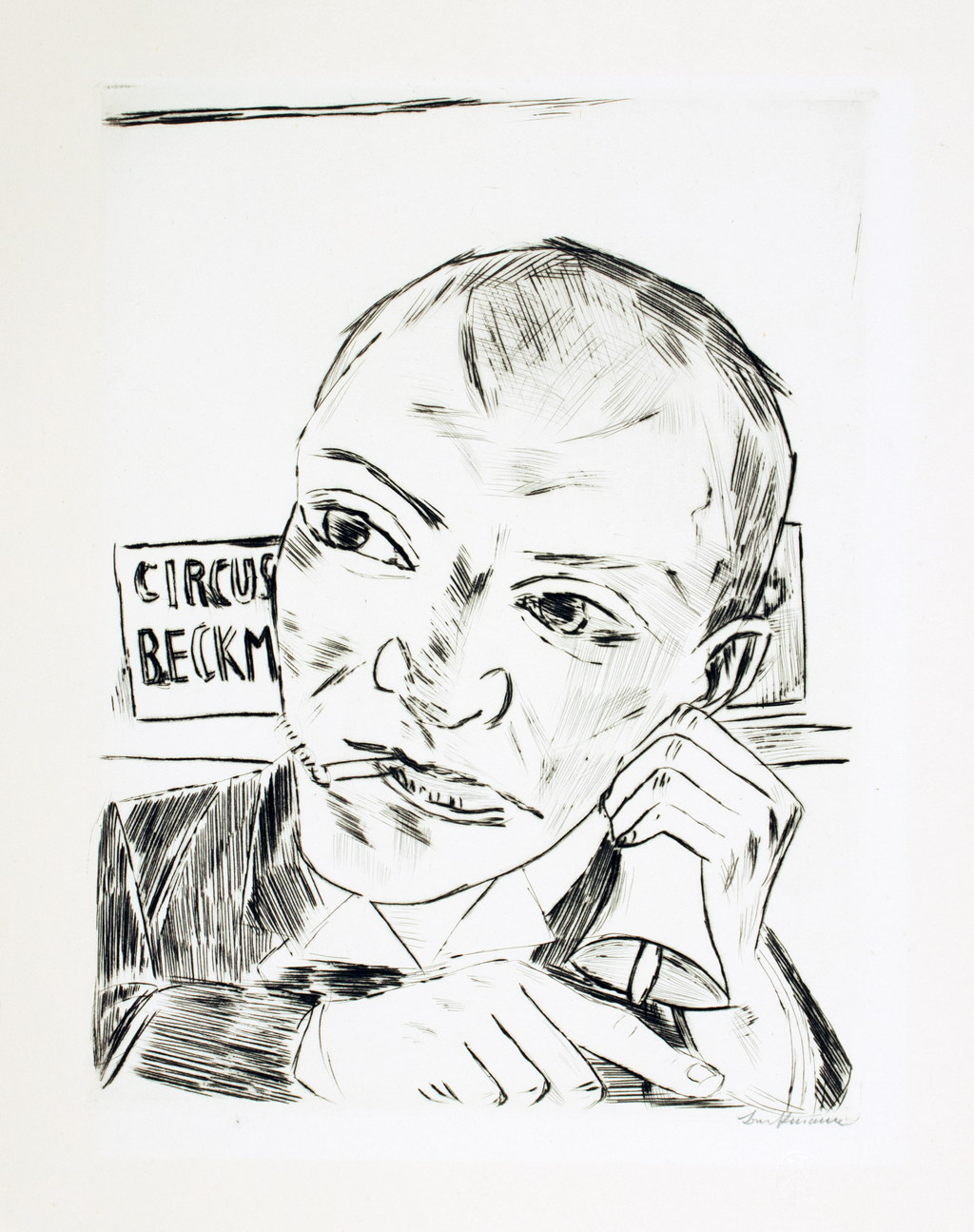

1966 gab der Münchener Galerist Günther Franke posthum 20 Radierungen Max Beckmanns in einer Auflage von jeweils 80 Exemplaren auf Velin und 30 römisch nummerierten auf Japanpapier heraus. Die Platten stammen aus dem Nachlass des Künstlers, das von seinem Sohn Dr. Peter Beckmann, verwaltet wird. Zustand: Die Kaltnadelradierung weist in den Rändern ein Stockfleckchen und zwei schwache Fleckchen auf. Sie ist entlang der unteren Blattkante von fremder Hand mit Bleistift bezeichnet und innerhalb eines früheren Passepartoutausschnitts kaum merklich lichtrandig. Das Blatt ist verso an den oberen Ecken auf einen Unterlagekarton montiert und insgesamt in gutem Zustand. Der Rahmen ist in sehr gutem Zustand mit nur minimalen Gebrauchsspuren. Die Platte misst 33,8x 25,4 cm, das Blatt 52 x 37 cm. Die Rahmenmaße betragen 56 x 42,5 cm. Max Beckmann (1884-1950) Max Beckmann wurde 1884 in Leipzig geboren. In den Jahren von 1900 bis 1903 studierte er an der Großherzoglichen Kunstschule in Weimar. 1905 übersiedelte Beckmann nach Berlin und schloss sich der Berliner Secession an. Diese wählte ihn 1910 als jüngstes Vorstandsmitglied. 1913 organisierte Paul Cassirer eine große Retrospektive des Künstlers mit insgesamt 47 Gemälden. Ein Jahr später erhielt Max Beckmann den Villa-Romana-Preis, der ihm einen Studienaufenthalt in Florenz ermöglichte. Im Ersten Weltkrieg arbeitete er schließlich als freiwilliger Sanitäter und schuf Zeichnungen und Radierungen seiner Kriegseindrücke. Die Kriegserlebnisse ließen Beckmanns Stil einfacher, aber auch kantiger, expressiver und sozialkritischer werden. 1925 folgte seine Ernennung zum Professor an der Städelschule in Frankfurt am Main. In den Jahren von 1929 bis 1932 verbrachte der Künstler die Wintermonate in Paris, stand aber bereits 1931 unter der vehementen Kritik der Nationalsozialisten bis ihm 1933 der Lehrauftrag entzogen wurde. 1937 wurde Beckmanns Kunst als „entartet“ eingestuft und 590 seiner Arbeiten aus deutschen Museen entfernt. Der Künstler emigrierte im selben Jahr in die Niederlande. 1947 emigrierte er schließlich nach Amerika. (fea) Sie haben Interesse an diesem Objekt? Vorgebot abgeben

1966 gab der Münchener Galerist Günther Franke posthum 20 Radierungen Max Beckmanns in einer Auflage von jeweils 80 Exemplaren auf Velin und 30 römisch nummerierten auf Japanpapier heraus. Die Platten stammen aus dem Nachlass des Künstlers, das von seinem Sohn Dr. Peter Beckmann, verwaltet wird. Zustand: Die Kaltnadelradierung weist in den Rändern ein Stockfleckchen und zwei schwache Fleckchen auf. Sie ist entlang der unteren Blattkante von fremder Hand mit Bleistift bezeichnet und innerhalb eines früheren Passepartoutausschnitts kaum merklich lichtrandig. Das Blatt ist verso an den oberen Ecken auf einen Unterlagekarton montiert und insgesamt in gutem Zustand. Der Rahmen ist in sehr gutem Zustand mit nur minimalen Gebrauchsspuren. Die Platte misst 33,8x 25,4 cm, das Blatt 52 x 37 cm. Die Rahmenmaße betragen 56 x 42,5 cm. Max Beckmann (1884-1950) Max Beckmann wurde 1884 in Leipzig geboren. In den Jahren von 1900 bis 1903 studierte er an der Großherzoglichen Kunstschule in Weimar. 1905 übersiedelte Beckmann nach Berlin und schloss sich der Berliner Secession an. Diese wählte ihn 1910 als jüngstes Vorstandsmitglied. 1913 organisierte Paul Cassirer eine große Retrospektive des Künstlers mit insgesamt 47 Gemälden. Ein Jahr später erhielt Max Beckmann den Villa-Romana-Preis, der ihm einen Studienaufenthalt in Florenz ermöglichte. Im Ersten Weltkrieg arbeitete er schließlich als freiwilliger Sanitäter und schuf Zeichnungen und Radierungen seiner Kriegseindrücke. Die Kriegserlebnisse ließen Beckmanns Stil einfacher, aber auch kantiger, expressiver und sozialkritischer werden. 1925 folgte seine Ernennung zum Professor an der Städelschule in Frankfurt am Main. In den Jahren von 1929 bis 1932 verbrachte der Künstler die Wintermonate in Paris, stand aber bereits 1931 unter der vehementen Kritik der Nationalsozialisten bis ihm 1933 der Lehrauftrag entzogen wurde. 1937 wurde Beckmanns Kunst als „entartet“ eingestuft und 590 seiner Arbeiten aus deutschen Museen entfernt. Der Künstler emigrierte im selben Jahr in die Niederlande. 1947 emigrierte er schließlich nach Amerika. (fea) Sie haben Interesse an diesem Objekt? Vorgebot abgeben

Testen Sie LotSearch und seine Premium-Features 7 Tage - ohne Kosten!

Lassen Sie sich automatisch über neue Objekte in kommenden Auktionen benachrichtigen.

Suchauftrag anlegen