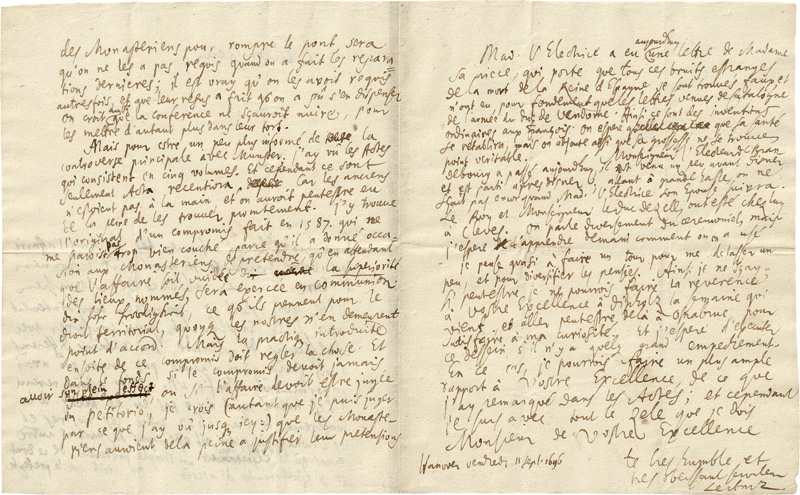

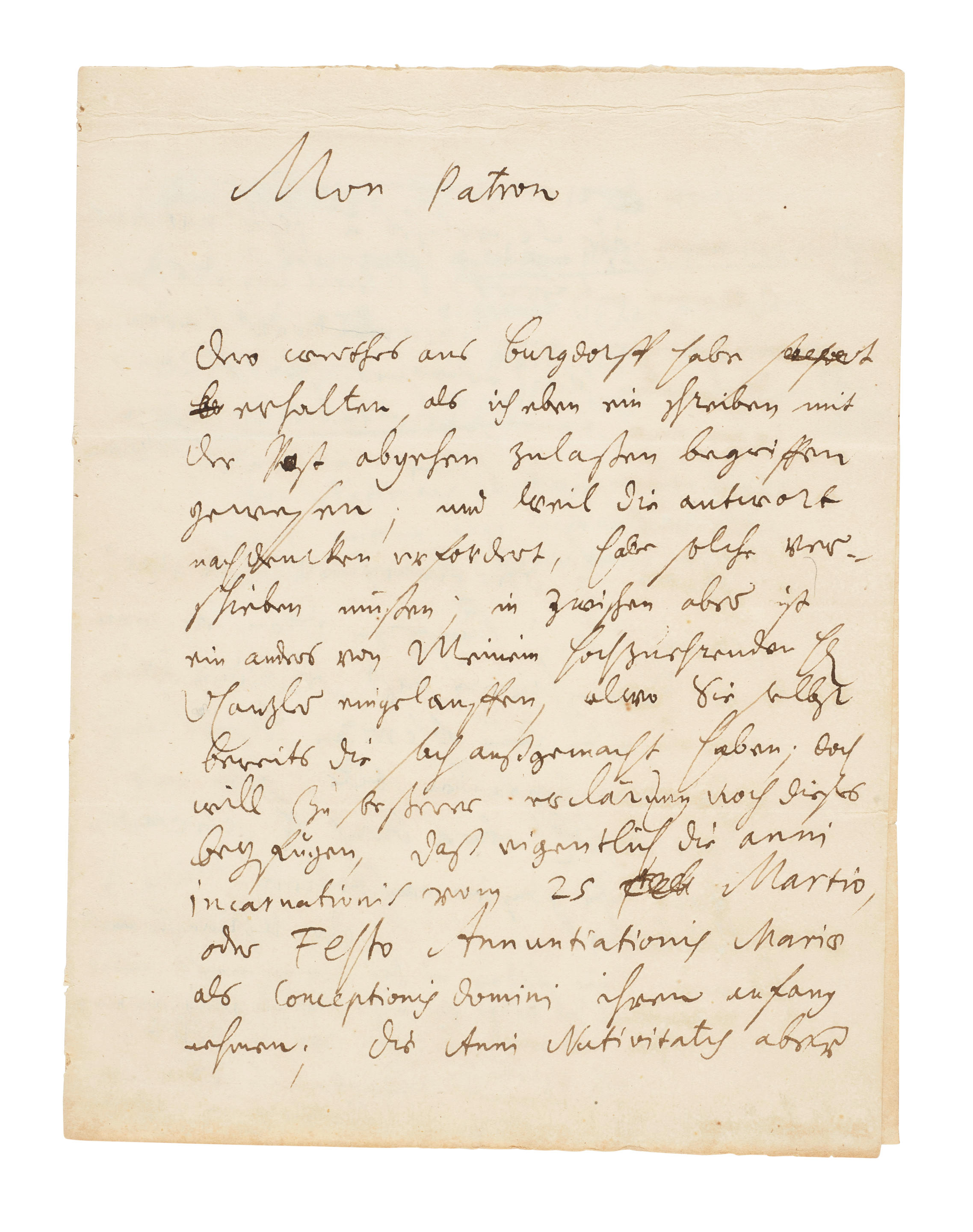

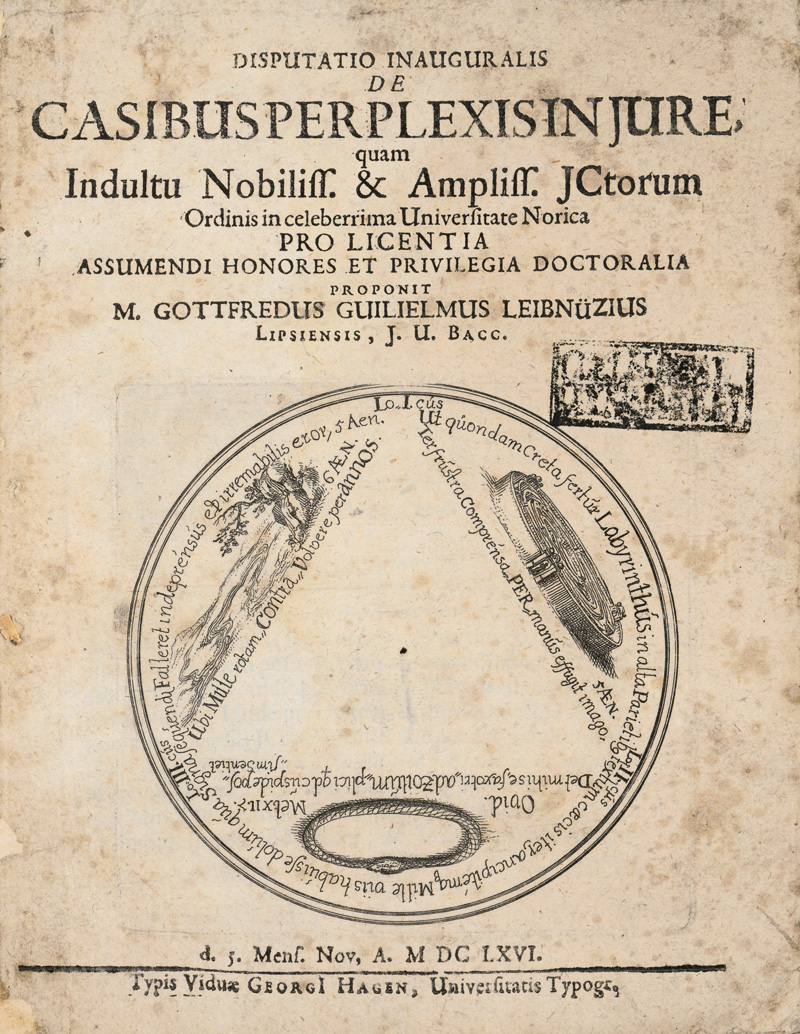

"Gehaltvolle juristische Disputationen" des 19-jährigen Leibniz Leibniz, Gottfried Wilhelm. Disputatio juridica de conditionibus, quam indultu amplissimi ICtorum ordinis praeside viro nobilissimo, consultissimo atque excellentissimo, Dno. Bartholomaeo Leonhardo Schwendendörfero ... celeberrimo Patrono ac Praeceptore suo inprimis Venerando. Publicae censurae exponit M. Gottfredus Guilielmus Leibnuzius, Lipsiensis ... D. XIV. Julii Anno M.DC.LXV. 14 nn. Bl. 18,5 x 15 cm. Neuerer Interimsumschlag. Leipzig, Johannis Wittigau, 1665. VD17 12:142189G. Kabitz, Leibniz, Philosophische Schriften I, 97, 5. – Unter dem Vorsitz von Bartholomäus Leonhard von Schwendendörffer (1631-1705) von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) gehaltene Disputation über die Rechtsgepflogenheiten vor dem höchstrichterlichen Orden ("Amplissimi Juris Consultorum ordinis"), die der gerade einmal neunzehnjährige Gottfried Wilhelm Leibniz vorstellte und drucken und damit der öffentlichen Kritik anheimstellen ließ: "Publicae censurae exponit M. Gottfredus Guilielmus Leibnuzius, Lipsiensis Autor. Die XIV. Julii Anno M.DC.LXV". Es handelt sich um eine der seltensten Schriften von Leibniz aus dessen Universitätsjahren in Leipzig und Altdorf (1663 bis 1667), die mit dem Akronym "Q.D.B.V." für "quod deus bene vertat" (was Gott zum Guten wenden möge) auf dem Titel anhebt und mit einem Gratulationsbrief seines väterlichen Freundes, des Rechtsgelehrten Johann Strauch (1614-1679) endet. Über die Verbindung Strauchs mit dem Vater Leibniz schreibt die ADB "Ums Jahr 1647 gründete Strauch seinen Hausstand, indem er nach Annahme der einen die Tochter von Friedrich Leibnitz, Professor der praktischen Philosophie in Leipzig, nach andern die Tochter des Juristen Schmuck zum Traualtar führte" (ADB XXXVI, 528ff.). Ganz nach akademischer Gepflogenheit hebt die Schrift mit einem "Proemium" an, umgrenzt den zu diskutierenden juristisch-philosophischen Sachverhalt in den "Definitiones" und führt die Thesen dann in den "Theoremata cum Demostrationibus" ausführlich aus. Leibniz hatte zunächst Philosophie in Leipzig studiert und sich schon 1666 für die Dissertation beworben, was von der Universität aufgrund seines jugendlichen Alters abgelehnt worden war. Genau aus dieser Zeit stammt das Traktat. Leibniz begab sich dann nach Altdorf, wo er sofort promoviert wurde. Leibniz "begann das Studium der Jurisprudenz, wurde 1664 zum magister artium und nach Vortrag eines 'Specimen quaestionum philosophicarum ex jure collectarum' und zweier gehaltvoller juristischer Disputationen 'De conditionibus' 1665 zum baccalaureus juris promoviert. Mit der 'Disputatio arithmetica de complexionibus', die er noch im selben Jahr zur 'Dissertatio de arte combinatoria' ausbaute und publizierte, disputierte er 1666 'pro loco' an der philosophischen Fakultät. Im Winter 1666/67 wechselte er nach Altdorf über, disputierte dort 'De casibus perplexis in jure' und wurde im Februar 1667 glanzvoll zum Doktor beider Rechte promoviert" (ADB XIV, 121ff.). – Gleichmäßig gering gebräunt, aber kaum braunfleckig, sehr schönes Exemplar. Titel unten mit handschriftlicher Widmung (der Widmungsträger unten abgeschnitten) "Illustriss[imo] Comes de [...]", höchstwahrscheinlich eigenhändig von dem Verfasser.

"Gehaltvolle juristische Disputationen" des 19-jährigen Leibniz Leibniz, Gottfried Wilhelm. Disputatio juridica de conditionibus, quam indultu amplissimi ICtorum ordinis praeside viro nobilissimo, consultissimo atque excellentissimo, Dno. Bartholomaeo Leonhardo Schwendendörfero ... celeberrimo Patrono ac Praeceptore suo inprimis Venerando. Publicae censurae exponit M. Gottfredus Guilielmus Leibnuzius, Lipsiensis ... D. XIV. Julii Anno M.DC.LXV. 14 nn. Bl. 18,5 x 15 cm. Neuerer Interimsumschlag. Leipzig, Johannis Wittigau, 1665. VD17 12:142189G. Kabitz, Leibniz, Philosophische Schriften I, 97, 5. – Unter dem Vorsitz von Bartholomäus Leonhard von Schwendendörffer (1631-1705) von Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) gehaltene Disputation über die Rechtsgepflogenheiten vor dem höchstrichterlichen Orden ("Amplissimi Juris Consultorum ordinis"), die der gerade einmal neunzehnjährige Gottfried Wilhelm Leibniz vorstellte und drucken und damit der öffentlichen Kritik anheimstellen ließ: "Publicae censurae exponit M. Gottfredus Guilielmus Leibnuzius, Lipsiensis Autor. Die XIV. Julii Anno M.DC.LXV". Es handelt sich um eine der seltensten Schriften von Leibniz aus dessen Universitätsjahren in Leipzig und Altdorf (1663 bis 1667), die mit dem Akronym "Q.D.B.V." für "quod deus bene vertat" (was Gott zum Guten wenden möge) auf dem Titel anhebt und mit einem Gratulationsbrief seines väterlichen Freundes, des Rechtsgelehrten Johann Strauch (1614-1679) endet. Über die Verbindung Strauchs mit dem Vater Leibniz schreibt die ADB "Ums Jahr 1647 gründete Strauch seinen Hausstand, indem er nach Annahme der einen die Tochter von Friedrich Leibnitz, Professor der praktischen Philosophie in Leipzig, nach andern die Tochter des Juristen Schmuck zum Traualtar führte" (ADB XXXVI, 528ff.). Ganz nach akademischer Gepflogenheit hebt die Schrift mit einem "Proemium" an, umgrenzt den zu diskutierenden juristisch-philosophischen Sachverhalt in den "Definitiones" und führt die Thesen dann in den "Theoremata cum Demostrationibus" ausführlich aus. Leibniz hatte zunächst Philosophie in Leipzig studiert und sich schon 1666 für die Dissertation beworben, was von der Universität aufgrund seines jugendlichen Alters abgelehnt worden war. Genau aus dieser Zeit stammt das Traktat. Leibniz begab sich dann nach Altdorf, wo er sofort promoviert wurde. Leibniz "begann das Studium der Jurisprudenz, wurde 1664 zum magister artium und nach Vortrag eines 'Specimen quaestionum philosophicarum ex jure collectarum' und zweier gehaltvoller juristischer Disputationen 'De conditionibus' 1665 zum baccalaureus juris promoviert. Mit der 'Disputatio arithmetica de complexionibus', die er noch im selben Jahr zur 'Dissertatio de arte combinatoria' ausbaute und publizierte, disputierte er 1666 'pro loco' an der philosophischen Fakultät. Im Winter 1666/67 wechselte er nach Altdorf über, disputierte dort 'De casibus perplexis in jure' und wurde im Februar 1667 glanzvoll zum Doktor beider Rechte promoviert" (ADB XIV, 121ff.). – Gleichmäßig gering gebräunt, aber kaum braunfleckig, sehr schönes Exemplar. Titel unten mit handschriftlicher Widmung (der Widmungsträger unten abgeschnitten) "Illustriss[imo] Comes de [...]", höchstwahrscheinlich eigenhändig von dem Verfasser.

Testen Sie LotSearch und seine Premium-Features 7 Tage - ohne Kosten!

Lassen Sie sich automatisch über neue Objekte in kommenden Auktionen benachrichtigen.

Suchauftrag anlegen