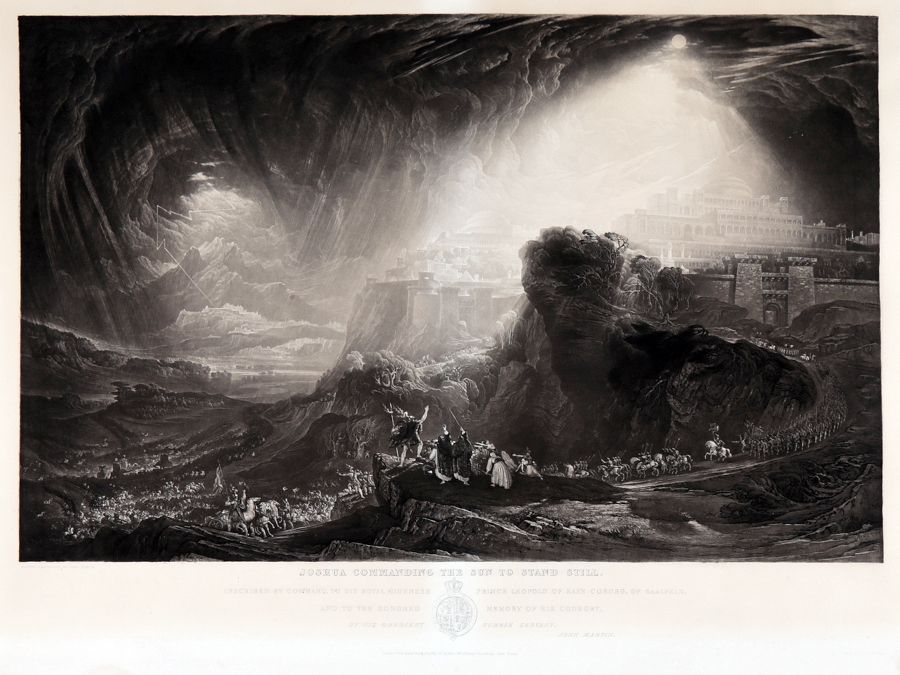

JOHN MARTIN — Haydon Bridge, 1789 - 1854, Île de Man Vues d'une cité imaginaire (paire) Encre brune et lavis brun sur trait de crayon Signé et daté en bas à gauche J. Martin 1813 ; Signé et daté en bas à droite J. Martin 1813 19 x 30,2 cm ; 20 x 30,4 cm 7 1/2 x 11 7/8 in. ; 7 7/8 x 12 in. PROVENANCE: Collection Marie Gevers (1886-1975), romancière belge, manoir de Missembourg, province d'Anvers ; Puis par descendance, collection privée, Belgique. Comme échappé d'un mirage, un palais surgit sous nos yeux sans qu'il ne nous soit possible de le situer dans un quelconque espace-temps. À flanc de falaise sur l'un des dessins, vu depuis un espace en contrebas - peutêtre les jardins - l'architecture du bâtiment ne manque pas de références à ce que l'Antiquité a eu de plus grandiose. Depuis l'extérieur de l'enceinte, le porche d'entrée au loin reprend l'idée d'un pronaos composé d'une colonnade surmontée d'un fronton triangulaire, au-delà desquels nous apercevons une vaste coupole, élévation qui n'est pas sans rappeler celle du Panthéon romain. Les dimensions paraissent ici démultipliées, l'évanescence du lavis ne nous permettant pas de même de cerner l'entièreté de l'édifice. Se confronter à John Martin c'est ainsi se laisser happer par des visions vertigineuses, visions d'univers à la croisée du rêve et du cauchemar. Extrêmement influencé par la Bible, il le fut également par le poème de John Milton (1608-1674), Le Paradis perdu (une première fois publié en 1667), pour lequel il livra une série de vingt-quatre gravures et dont est issu notamment le Pandemonium (Paris, musée du Louvre, inv. RF 2006 21). Au service de ces textes qui le fascinent, Martin se plaît à joueavec les codes du paysage classique. Prenant le prétexte d'un thème - qui demeure ici mystérieux - l'artiste place çà et là quelques figures éparses ponctuant de vastes paysages, vrais sujets de ses compositions. Fines silhouettes que l'on distingue accostant d'un radeau de fortune, celles-ci paraissent s'enfoncer dans les entrailles de ce palais mystérieux dont la nature nous demeure parfaitement insaisissable. La petitesse humaine, comme souvent chez Martin, renforce la monumentalité de l'architecture qui domine tout. Échappée des nuées, palais du ciel, de la terre ou des âmes perdues, la bâtisse nous fascine autant qu'elle ne nous invite pas à s'y aventurer. De même, la sévérité des lignes architecturales n'est pas sans inspirer une sorte de fascination mêlée de crainte pour ce lieu dont l'accès n'est pour nous, qu'un passage secret. Techniquement, Martin pose de grands traits rectilignes qui ne sont que les supports de son travail au lavis. Modulant l'intensité de sa touche pour créer ombres et lumière, il s'amuse également avec la réserve du papier, renforçant cette impression de jaillissement évanescent du palais. L'âpreté de la roche comme les motifs délicats de la pierre sont taillés de la pointe du pinceau avec une telle rapidité que l'écueil d'un quelconque aspect statique est évité. Comme dans ses paysages moins architecturés, l'artiste poursuit sa quête du sublime. Son travail n'a d'autre ambition que de susciter le frisson, provoquer le choc visuel, heurter celui qui le regarde et l'inviter à participer émotionnellement. S'appropriant la tradition du paysage historique, il la renouvelle au travers de sa volonté d'élever l'âme humaine, outrepasse la définition classique du Beau qui passe par l'équilibre, l'harmonie et questionne notre rapport au monde.

JOHN MARTIN — Haydon Bridge, 1789 - 1854, Île de Man Vues d'une cité imaginaire (paire) Encre brune et lavis brun sur trait de crayon Signé et daté en bas à gauche J. Martin 1813 ; Signé et daté en bas à droite J. Martin 1813 19 x 30,2 cm ; 20 x 30,4 cm 7 1/2 x 11 7/8 in. ; 7 7/8 x 12 in. PROVENANCE: Collection Marie Gevers (1886-1975), romancière belge, manoir de Missembourg, province d'Anvers ; Puis par descendance, collection privée, Belgique. Comme échappé d'un mirage, un palais surgit sous nos yeux sans qu'il ne nous soit possible de le situer dans un quelconque espace-temps. À flanc de falaise sur l'un des dessins, vu depuis un espace en contrebas - peutêtre les jardins - l'architecture du bâtiment ne manque pas de références à ce que l'Antiquité a eu de plus grandiose. Depuis l'extérieur de l'enceinte, le porche d'entrée au loin reprend l'idée d'un pronaos composé d'une colonnade surmontée d'un fronton triangulaire, au-delà desquels nous apercevons une vaste coupole, élévation qui n'est pas sans rappeler celle du Panthéon romain. Les dimensions paraissent ici démultipliées, l'évanescence du lavis ne nous permettant pas de même de cerner l'entièreté de l'édifice. Se confronter à John Martin c'est ainsi se laisser happer par des visions vertigineuses, visions d'univers à la croisée du rêve et du cauchemar. Extrêmement influencé par la Bible, il le fut également par le poème de John Milton (1608-1674), Le Paradis perdu (une première fois publié en 1667), pour lequel il livra une série de vingt-quatre gravures et dont est issu notamment le Pandemonium (Paris, musée du Louvre, inv. RF 2006 21). Au service de ces textes qui le fascinent, Martin se plaît à joueavec les codes du paysage classique. Prenant le prétexte d'un thème - qui demeure ici mystérieux - l'artiste place çà et là quelques figures éparses ponctuant de vastes paysages, vrais sujets de ses compositions. Fines silhouettes que l'on distingue accostant d'un radeau de fortune, celles-ci paraissent s'enfoncer dans les entrailles de ce palais mystérieux dont la nature nous demeure parfaitement insaisissable. La petitesse humaine, comme souvent chez Martin, renforce la monumentalité de l'architecture qui domine tout. Échappée des nuées, palais du ciel, de la terre ou des âmes perdues, la bâtisse nous fascine autant qu'elle ne nous invite pas à s'y aventurer. De même, la sévérité des lignes architecturales n'est pas sans inspirer une sorte de fascination mêlée de crainte pour ce lieu dont l'accès n'est pour nous, qu'un passage secret. Techniquement, Martin pose de grands traits rectilignes qui ne sont que les supports de son travail au lavis. Modulant l'intensité de sa touche pour créer ombres et lumière, il s'amuse également avec la réserve du papier, renforçant cette impression de jaillissement évanescent du palais. L'âpreté de la roche comme les motifs délicats de la pierre sont taillés de la pointe du pinceau avec une telle rapidité que l'écueil d'un quelconque aspect statique est évité. Comme dans ses paysages moins architecturés, l'artiste poursuit sa quête du sublime. Son travail n'a d'autre ambition que de susciter le frisson, provoquer le choc visuel, heurter celui qui le regarde et l'inviter à participer émotionnellement. S'appropriant la tradition du paysage historique, il la renouvelle au travers de sa volonté d'élever l'âme humaine, outrepasse la définition classique du Beau qui passe par l'équilibre, l'harmonie et questionne notre rapport au monde.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Testen Sie LotSearch und seine Premium-Features 7 Tage - ohne Kosten!

Lassen Sie sich automatisch über neue Objekte in kommenden Auktionen benachrichtigen.

Suchauftrag anlegen