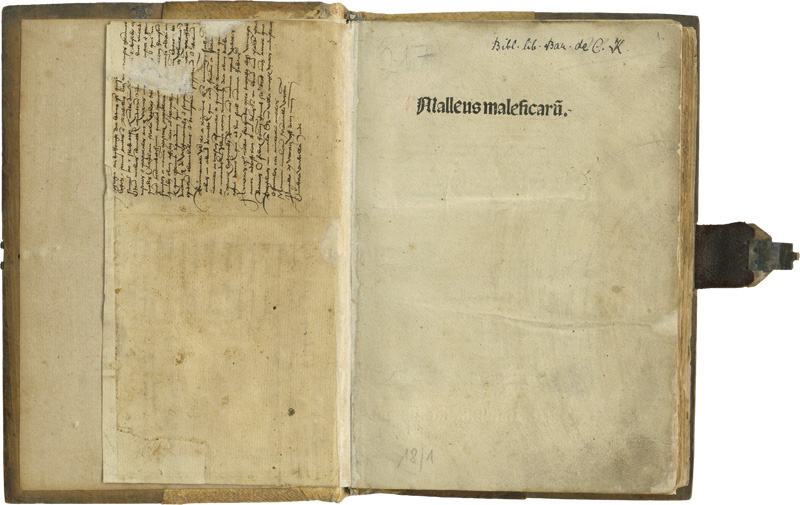

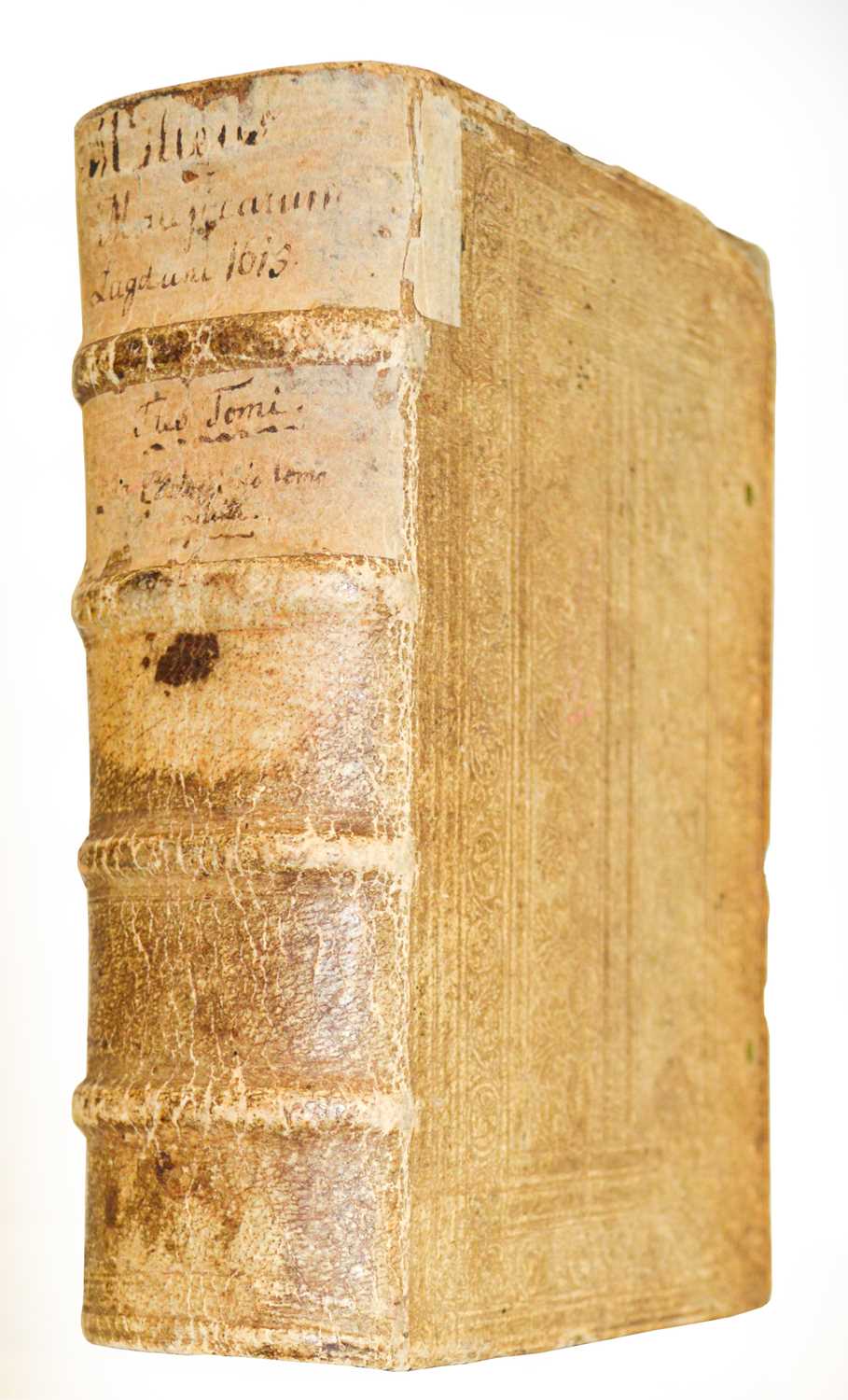

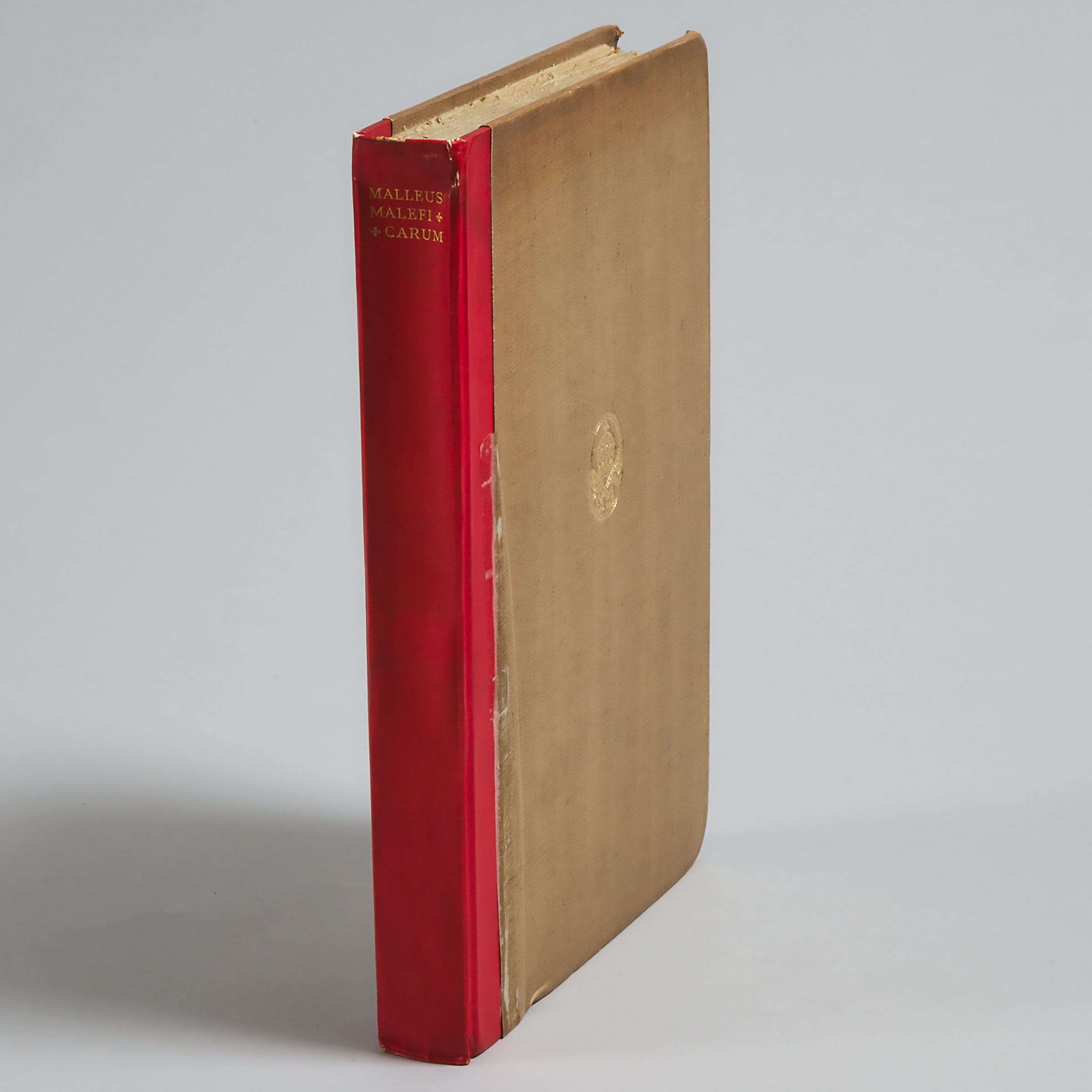

Kobergers zweite Ausgabe des berüchtigten Hexenhammers Institoris, Henricus und Jacobus Sprenger. Malleus maleficarum. 159 (von 160; ohne das le. w.) Bl., num. I-CLIII. 2 Spalten. 43 Zeilen. Got. Typ. Schriftraum: 16 x 10,4 cm. Format: 21,4 x 15,5 cm. Mit Initialspatien. Hellbraunes geglättetes Schweinsleder um 1930 (leicht fleckig, etwas berieben und bestoßen) mit goldgeprägtem RTitel. Nürnberg, Anton Koberger 17. I. 1496. Hain 9246. GW 12473. Goff I-168. Proctor 2103. Pellechet 6342. Klebs 926.6. Collijn 993. Feigelmanas 231. Finger 572. Günther 2082. Hubay 1130. Hummel-Wilhelmi 354. BMC II, 441. BSB-Ink I-229. CBB 2126. CIH 3124. IBE 3057. IBP 3075. IDL 4190. IGI 5185. ISTC ii00168000. – Zweite Koberger-Ausgabe des berühmt-berüchtigten Hexenhammers , der erstmals 1487 bei Peter Drach in Speyer erschienen war und aus der Feder des Dominikanermönchs Henricus Institoris (Heinrich Krämer, geboren 1430 in Schlettstadt) stammt, der das Werk auf Ermächtigung durch die Bulle Papst Innozenz' VIII "Summis desiderantes affectibus" von 1484 verfasst hatte. Die Autorschaft seines Mitbruders Jakob Sprenger (um 1436 in Rheinfelden geboren) ist nach heutigem Forschungsstand hingegen umstritten und wird als Verleumdung beschrieben, da Sprenger sich als Gegner der Hexenverfolgung bekannte (Vgl. Tschacher, Lexikon zur Geschichte der Hexenverfolgung). Dennoch führt auch der Gesamtkatalog das Werk unter beiden Namen. "Im Hexenhammer schufen die Verfasser das Instrument einer in der Argumentation weit ausholenden 'Aufklärung' über die Hintergründe, den Inhalt und die Bekämpfung allen Hexenwesens. Sie stützen sich hierbei nicht nur auf die allerorts aus dem Boden geschossene einschlägige Literatur der letzten Jahrhunderte, sondern greifen bis auf die Kirchenväter und das Alte Testament zurück. So wird das Werk zu einem Sammelbecken alter und neuer Lehrmeinungen, gestrafft durch eine systematische Darstellung und vereinfacht durch eine trivialisierende Interpretation ... Das Werk wurde zwischen 1487 und 1520 dreizehnmal und zwischen 1574 und 1669 sechzehnmal aufgelegt ... Im deutschen Sprachraum wurde es zum Markstein einer zweifachen Entwicklung: Einerseits trat das im Malleus empfohlene Inquisitionsverfahren in nahezu allen Rechtsfällen, in denen gegen Ketzer und Hexen ermittelt wurde, an die Stelle des Akkusationsprozesses; andererseits gelang es Sprenger und Institoris, den im Volk, wenn auch in schwächerer Form, schon lange bestehenden Aberglauben in die von Päpsten, Inquisitoren und bald auch von führenden Protestanten gewiesenen Bahnen zu leiten. Eine Unzahl von Männern und Frauen starb in den folgenden zweieinhalb Jahrhunderten am Hexenpfahl" (KLL IV, 1913ff.). – Minimal gebräuntes, kaum fleckiges, insgesamt sehr schönes Exemplar von prachtvoller Gesamterhaltung. Titelblatt im Bug leicht angefalzt mit blassem Blindstempel und wenigen winzigen Fleckchen. Der schlichte moderne Einband mit Besitzvermerk in Blau und 2 Exlibris: "J. B. Holzinger" und "Max Dutilh".

Kobergers zweite Ausgabe des berüchtigten Hexenhammers Institoris, Henricus und Jacobus Sprenger. Malleus maleficarum. 159 (von 160; ohne das le. w.) Bl., num. I-CLIII. 2 Spalten. 43 Zeilen. Got. Typ. Schriftraum: 16 x 10,4 cm. Format: 21,4 x 15,5 cm. Mit Initialspatien. Hellbraunes geglättetes Schweinsleder um 1930 (leicht fleckig, etwas berieben und bestoßen) mit goldgeprägtem RTitel. Nürnberg, Anton Koberger 17. I. 1496. Hain 9246. GW 12473. Goff I-168. Proctor 2103. Pellechet 6342. Klebs 926.6. Collijn 993. Feigelmanas 231. Finger 572. Günther 2082. Hubay 1130. Hummel-Wilhelmi 354. BMC II, 441. BSB-Ink I-229. CBB 2126. CIH 3124. IBE 3057. IBP 3075. IDL 4190. IGI 5185. ISTC ii00168000. – Zweite Koberger-Ausgabe des berühmt-berüchtigten Hexenhammers , der erstmals 1487 bei Peter Drach in Speyer erschienen war und aus der Feder des Dominikanermönchs Henricus Institoris (Heinrich Krämer, geboren 1430 in Schlettstadt) stammt, der das Werk auf Ermächtigung durch die Bulle Papst Innozenz' VIII "Summis desiderantes affectibus" von 1484 verfasst hatte. Die Autorschaft seines Mitbruders Jakob Sprenger (um 1436 in Rheinfelden geboren) ist nach heutigem Forschungsstand hingegen umstritten und wird als Verleumdung beschrieben, da Sprenger sich als Gegner der Hexenverfolgung bekannte (Vgl. Tschacher, Lexikon zur Geschichte der Hexenverfolgung). Dennoch führt auch der Gesamtkatalog das Werk unter beiden Namen. "Im Hexenhammer schufen die Verfasser das Instrument einer in der Argumentation weit ausholenden 'Aufklärung' über die Hintergründe, den Inhalt und die Bekämpfung allen Hexenwesens. Sie stützen sich hierbei nicht nur auf die allerorts aus dem Boden geschossene einschlägige Literatur der letzten Jahrhunderte, sondern greifen bis auf die Kirchenväter und das Alte Testament zurück. So wird das Werk zu einem Sammelbecken alter und neuer Lehrmeinungen, gestrafft durch eine systematische Darstellung und vereinfacht durch eine trivialisierende Interpretation ... Das Werk wurde zwischen 1487 und 1520 dreizehnmal und zwischen 1574 und 1669 sechzehnmal aufgelegt ... Im deutschen Sprachraum wurde es zum Markstein einer zweifachen Entwicklung: Einerseits trat das im Malleus empfohlene Inquisitionsverfahren in nahezu allen Rechtsfällen, in denen gegen Ketzer und Hexen ermittelt wurde, an die Stelle des Akkusationsprozesses; andererseits gelang es Sprenger und Institoris, den im Volk, wenn auch in schwächerer Form, schon lange bestehenden Aberglauben in die von Päpsten, Inquisitoren und bald auch von führenden Protestanten gewiesenen Bahnen zu leiten. Eine Unzahl von Männern und Frauen starb in den folgenden zweieinhalb Jahrhunderten am Hexenpfahl" (KLL IV, 1913ff.). – Minimal gebräuntes, kaum fleckiges, insgesamt sehr schönes Exemplar von prachtvoller Gesamterhaltung. Titelblatt im Bug leicht angefalzt mit blassem Blindstempel und wenigen winzigen Fleckchen. Der schlichte moderne Einband mit Besitzvermerk in Blau und 2 Exlibris: "J. B. Holzinger" und "Max Dutilh".

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Testen Sie LotSearch und seine Premium-Features 7 Tage - ohne Kosten!

Lassen Sie sich automatisch über neue Objekte in kommenden Auktionen benachrichtigen.

Suchauftrag anlegen