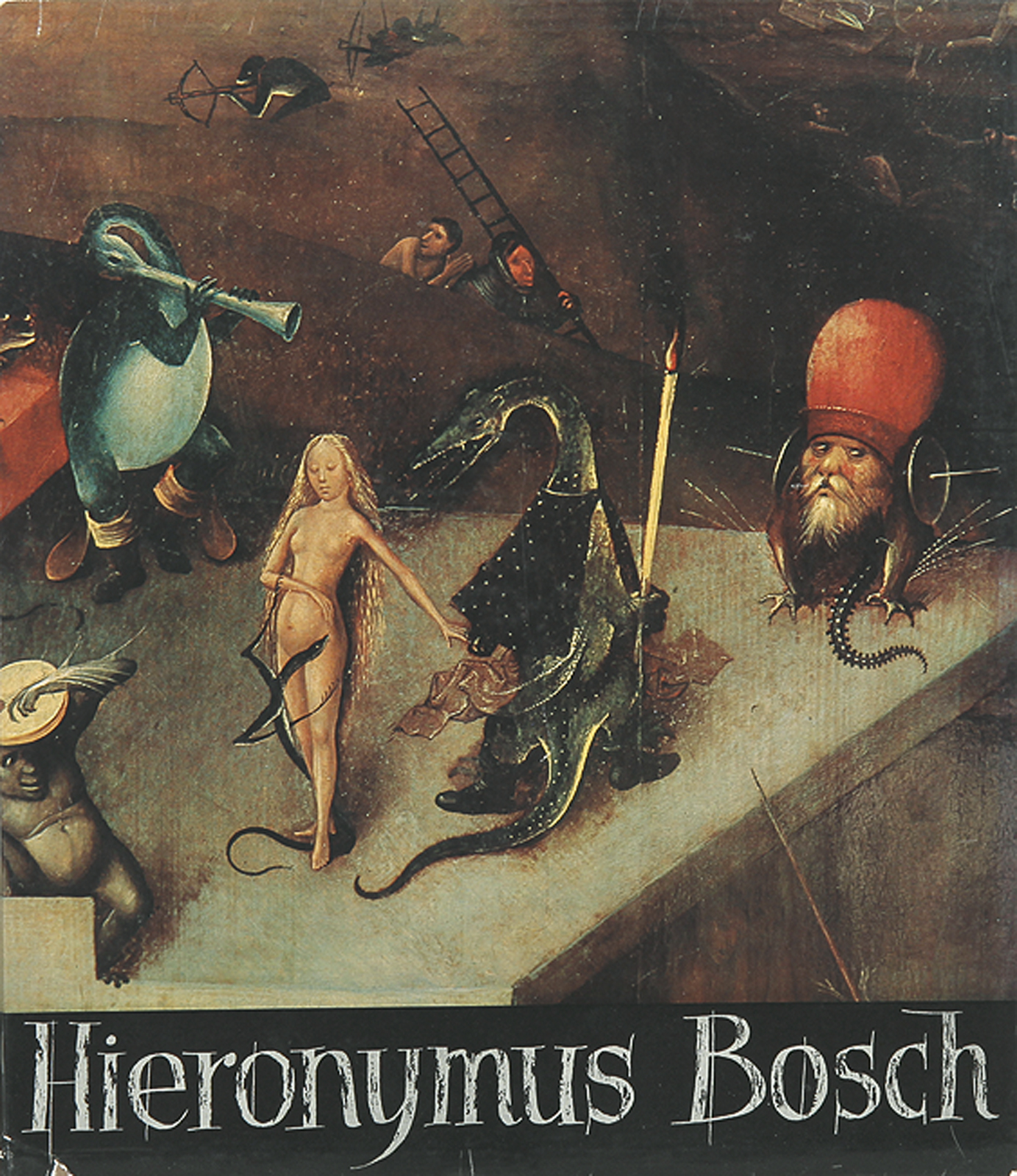

Hieronymus Bosch Nachfolger (Niederlande um 1450/60 - 1516 's-Hertogenbosch) „Limbus – Abstieg Christi in die Unterwelt“ 16. Jahrhundert Öl auf Holz, parkettiert 96 x 132 cm Provenienz (laut Auskunft der Einbringer): aus dem Besitz der Grafen Sandor von Szlavnicza; Adalbert von Sandor von Szlavnicza (1889-1972), Oberregierungsrat und Rittmeister, Wien; seither durch Erbschaft in Privatbesitz, Wien € 150.000 - 300.000 Gebot abgeben Kaufauftrag Frage an den Experten Teilen mit Freunden Hieronymus Bosch gilt als Erfinder und Inbegriff des Skurrilen, Abstrusen, Dämonischen und Monströsen. Seine phantasievollen, anziehenden und gleichzeitig abschreckenden Wesen begeisterten nicht nur damals wie heute die Betrachter, sondern beeinflussten schon ab ihrer Entstehung im ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jahrhundert die Künstlerschaft bis in die Gegenwart. Viele von Boschs zeitnahen Anhängern sind heute namentlich nicht mehr bekannt. Neben den als klassische Bosch-Nachfolger geltenden Künstlern, wie Jan Mandyn (ca. 1502-1560), Pieter Huys (ca. 1519-1584) oder Jan Wellens de Cock (ca. 1475/80-1528), sind es auch hochberühmte Antwerpener Meister, die sich von ihm inspirieren ließen. Allen voran ist hier Pieter Brueghel der Ältere (1525/30-1569) zu nennen, z.B. in seinen Blättern der (Kupferstich-)Serie „Die sieben Todsünden“ von 1558 (vgl. Michael Philipp Verkehrte Welt. Das Jahrhundert von Hieronymus Bosch Ausst. Kat. Bucerius Kunst Forum, Hamburg 2016, S. 122-129). Besonders die Darstellungen der Hölle, welche dem Menschen nur als unvorstellbares Szenario erscheint, ließen dem Künstler kreativen Raum für seine Phantasiewesen, die er zumeist aus Versatzstücken menschlicher und tierischer Körper konzipierte. Gerade die Kombination mit dem Bekannten, Menschlichen, möglichst in der Idealvorstellung, erhöht jedoch die Spannung und Identifikation des Betrachters, so z.B. in Boschs Garten der Lüste (um 1490/1500, Prado, Madrid, Inv.Nr. P002823). Während die Mehrheit der aus der Bosch-Nachfolge überlieferten Limbus-Darstellungen sich nur auf den Teil der Unterwelt konzentriert, z.B. jene eines flämischen Meisters in der Sammlung des Kunsthistorischen Museums, Wien (vgl. Gerd Unverfehrt, Hieronymus Bosch Die Rezeption seiner Kunst im frühen 16. Jahrhundert, Berlin 1980, Abb. 192; KHM Inv. Nr. 2715), findet sich ebendiese emotionssteigernde Zweiteilung auch in vorliegendem Gemälde. Es zeigt den Abstieg Christi in die Unterwelt („Höllenfahrt Christi“), welchen er gemäß der Überlieferung in der Nacht nach seiner Kreuzigung unternommen haben soll, um jene Seelen zu befreien, die bislang ohne eigenes Verschulden vom Himmel ausgeschlossen waren. Der auch als Vorhölle bekannte „Limbus“ wurde als der Teil der Hölle verstanden, in welchem sich im Gegensatz zu den Verdammten ungetaufte Kinder (Limbus puerorum), aber auch die Seelen der Frommen seit Adam und Eva bis vor Christi Geburt befanden (Limbus patrum). Die rechte, mit einer glühenden Feuersbrunst hinterfangene Bildhälfte repräsentiert die Hölle, Ort der ‚verlorenen‘ Seelen, in der ein von monströsen Wesen beherrschter Phantasieraum geschaffen wurde. Einzelne Elemente verweisen auf den Ideengeber Hieronymus Bosch z.B. das Mühlrad als Foltermaschine oder Teufel, welche den Gequälten Speisen oder Getränke einflößen. Sie werden jedoch nicht nur malerisch, mit lockerem Duktus, sondern auch kompositorisch auf neue Weise inszeniert. Das Motiv des „tierischen Teufels“, eine Leiter emporklimmend, findet sich bei Bosch immer wieder, jedoch zumeist sehr kleinteilig, beispielsweise im Heuwagen-Triptychon (um 1512-1515, Prado, Madrid, Inv.Nr. P002052), (Abb 2.). In vorliegendem Gemälde bildet er, dazuhin noch einen Menschen kopfüber verschleppend, das zentrale Bildelement. Diesem verleiht der Künstler zudem Nachdruck, indem der Dämon mit männlichen und weiblichen Merkmalen, sowie katzenartigem Gesicht, den Betrachter mit direktem Blick in seinen Bann zieht. Als kompositorisches Gegengewicht erscheint die

Hieronymus Bosch Nachfolger (Niederlande um 1450/60 - 1516 's-Hertogenbosch) „Limbus – Abstieg Christi in die Unterwelt“ 16. Jahrhundert Öl auf Holz, parkettiert 96 x 132 cm Provenienz (laut Auskunft der Einbringer): aus dem Besitz der Grafen Sandor von Szlavnicza; Adalbert von Sandor von Szlavnicza (1889-1972), Oberregierungsrat und Rittmeister, Wien; seither durch Erbschaft in Privatbesitz, Wien € 150.000 - 300.000 Gebot abgeben Kaufauftrag Frage an den Experten Teilen mit Freunden Hieronymus Bosch gilt als Erfinder und Inbegriff des Skurrilen, Abstrusen, Dämonischen und Monströsen. Seine phantasievollen, anziehenden und gleichzeitig abschreckenden Wesen begeisterten nicht nur damals wie heute die Betrachter, sondern beeinflussten schon ab ihrer Entstehung im ausgehenden 15. und beginnenden 16. Jahrhundert die Künstlerschaft bis in die Gegenwart. Viele von Boschs zeitnahen Anhängern sind heute namentlich nicht mehr bekannt. Neben den als klassische Bosch-Nachfolger geltenden Künstlern, wie Jan Mandyn (ca. 1502-1560), Pieter Huys (ca. 1519-1584) oder Jan Wellens de Cock (ca. 1475/80-1528), sind es auch hochberühmte Antwerpener Meister, die sich von ihm inspirieren ließen. Allen voran ist hier Pieter Brueghel der Ältere (1525/30-1569) zu nennen, z.B. in seinen Blättern der (Kupferstich-)Serie „Die sieben Todsünden“ von 1558 (vgl. Michael Philipp Verkehrte Welt. Das Jahrhundert von Hieronymus Bosch Ausst. Kat. Bucerius Kunst Forum, Hamburg 2016, S. 122-129). Besonders die Darstellungen der Hölle, welche dem Menschen nur als unvorstellbares Szenario erscheint, ließen dem Künstler kreativen Raum für seine Phantasiewesen, die er zumeist aus Versatzstücken menschlicher und tierischer Körper konzipierte. Gerade die Kombination mit dem Bekannten, Menschlichen, möglichst in der Idealvorstellung, erhöht jedoch die Spannung und Identifikation des Betrachters, so z.B. in Boschs Garten der Lüste (um 1490/1500, Prado, Madrid, Inv.Nr. P002823). Während die Mehrheit der aus der Bosch-Nachfolge überlieferten Limbus-Darstellungen sich nur auf den Teil der Unterwelt konzentriert, z.B. jene eines flämischen Meisters in der Sammlung des Kunsthistorischen Museums, Wien (vgl. Gerd Unverfehrt, Hieronymus Bosch Die Rezeption seiner Kunst im frühen 16. Jahrhundert, Berlin 1980, Abb. 192; KHM Inv. Nr. 2715), findet sich ebendiese emotionssteigernde Zweiteilung auch in vorliegendem Gemälde. Es zeigt den Abstieg Christi in die Unterwelt („Höllenfahrt Christi“), welchen er gemäß der Überlieferung in der Nacht nach seiner Kreuzigung unternommen haben soll, um jene Seelen zu befreien, die bislang ohne eigenes Verschulden vom Himmel ausgeschlossen waren. Der auch als Vorhölle bekannte „Limbus“ wurde als der Teil der Hölle verstanden, in welchem sich im Gegensatz zu den Verdammten ungetaufte Kinder (Limbus puerorum), aber auch die Seelen der Frommen seit Adam und Eva bis vor Christi Geburt befanden (Limbus patrum). Die rechte, mit einer glühenden Feuersbrunst hinterfangene Bildhälfte repräsentiert die Hölle, Ort der ‚verlorenen‘ Seelen, in der ein von monströsen Wesen beherrschter Phantasieraum geschaffen wurde. Einzelne Elemente verweisen auf den Ideengeber Hieronymus Bosch z.B. das Mühlrad als Foltermaschine oder Teufel, welche den Gequälten Speisen oder Getränke einflößen. Sie werden jedoch nicht nur malerisch, mit lockerem Duktus, sondern auch kompositorisch auf neue Weise inszeniert. Das Motiv des „tierischen Teufels“, eine Leiter emporklimmend, findet sich bei Bosch immer wieder, jedoch zumeist sehr kleinteilig, beispielsweise im Heuwagen-Triptychon (um 1512-1515, Prado, Madrid, Inv.Nr. P002052), (Abb 2.). In vorliegendem Gemälde bildet er, dazuhin noch einen Menschen kopfüber verschleppend, das zentrale Bildelement. Diesem verleiht der Künstler zudem Nachdruck, indem der Dämon mit männlichen und weiblichen Merkmalen, sowie katzenartigem Gesicht, den Betrachter mit direktem Blick in seinen Bann zieht. Als kompositorisches Gegengewicht erscheint die

.jpg)

.jpg)

Testen Sie LotSearch und seine Premium-Features 7 Tage - ohne Kosten!

Lassen Sie sich automatisch über neue Objekte in kommenden Auktionen benachrichtigen.

Suchauftrag anlegen