Hermann Max Pechstein

Selbstbildnis, liegend

1909

Öl auf Leinwand. 73,5 x 98,5 cm. Gerahmt. Oben links braun monogrammiert 'HMP' (ligiert). - In guter, farbfrischer Erhaltung. Partiell schwaches Craquelé.Mit dem "Selbstbildnis, liegend" wird das bedeutendste Selbstbildnis von Hermann Max Pechstein angeboten. Es stammt aus einer Zeit, die gemeinhin als seine beste Schaffensphase gilt - ein Höhepunkt des deutschen Expressionismus.

Das Gemälde ist angefragt als Leihgabe für die Ausstellung „Max Pechstein – Die Sonne in Schwarzweiß“ im Museum Wiesbaden, 15. März – 30. Juni 2024, in Kooperation mit den Kunstsammlungen Zwickau – Max Pechstein Museum, dem Brücke Museum Berlin sowie der Max Pechstein Urheberrechtsgemeinschaft, Hamburg/Berlin.

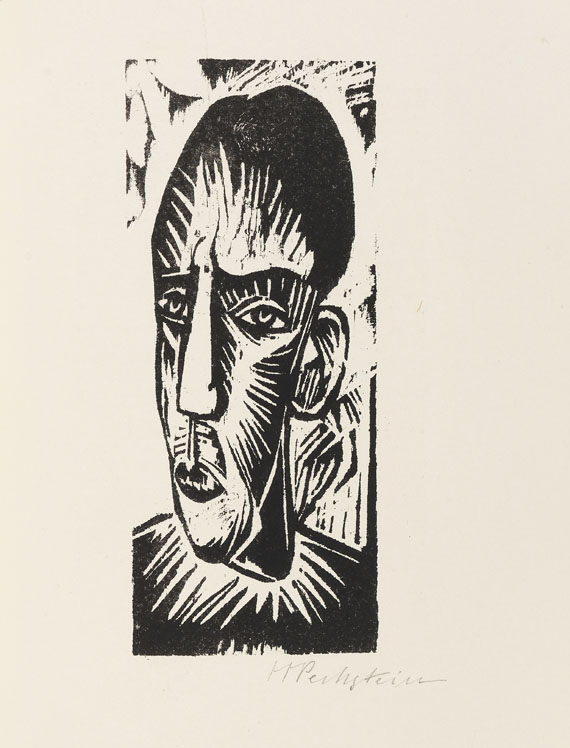

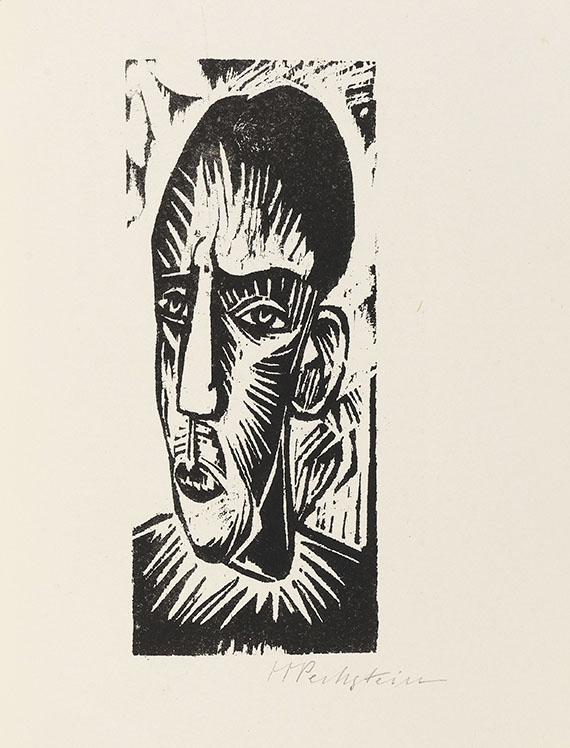

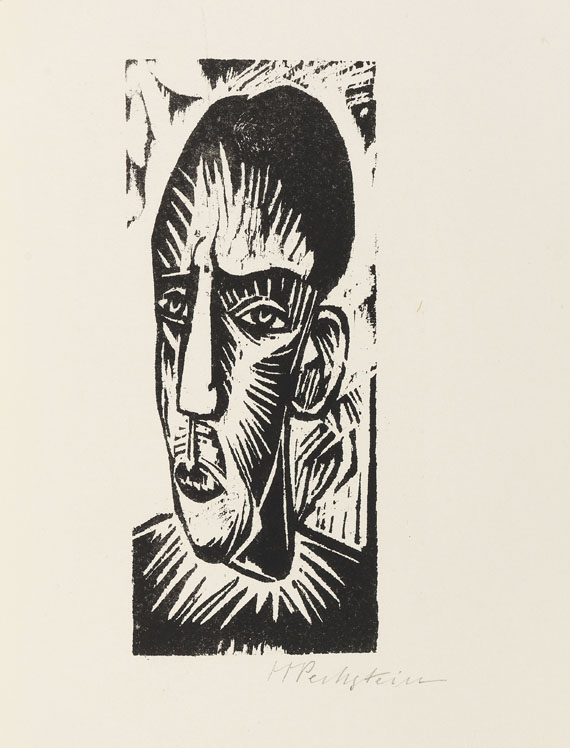

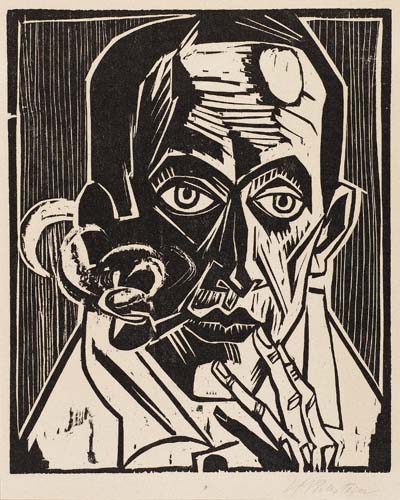

Das mit leuchtenden Farben energisch gemalte „Selbstbildnis, liegend“ von 1909 ist das früheste und wohl qualitätvollste Selbstporträt von Max Pechstein Lediglich in zwei kleinen Holzschnitten privaten Charakters hatte sich der Künstler bis dahin selbst dargestellt. Hier hingegen präsentiert er sich selbstbewusst in ganzer Figur und das gesamte Bildformat füllend, in einer gänzlich unkonventionellen Weise. Auf einem grünen Untergrund liegend, stützt er sich auf einem Ellbogen auf, während der andere ausgestreckte Arm den Pinsel hält, um auf der gerade noch ins Bild ragenden Leinwand zu malen.

Das außergewöhnliche Selbstbildnis von musealer Qualität besticht durch die Wahl der komplementären Farbkontraste Rot-Grün und Blau-Gelb, mit denen Pechstein maximale Leuchtkraft und eine selbstbewusste Präsenz erreicht. Mit den starken Farben geht der direkte, geradezu herausfordernde Blick des Malers einher. Pechstein, der sich 1909 auf der Schwelle zum künstlerischen Durchbruch befand, blickt selbstgewiss in die eigene Zukunft.

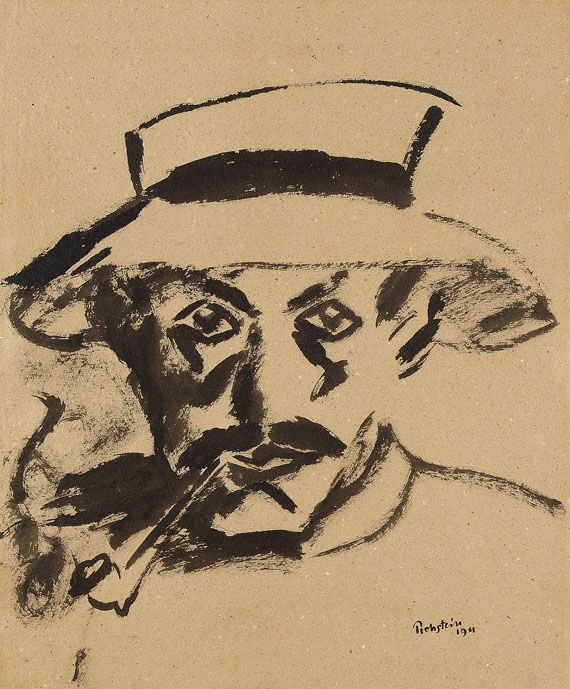

Das Jahr 1909 war eine von richtungsweisenden Veränderungen geprägte Zeit für den Künstler. Der junge Maler war zum Entstehungszeitpunkt 28 Jahre alt, seit Mitte 1908 in Berlin ansässig und zunächst noch weitgehend mittellos. Zu einem Meilenstein wurde für ihn daher die Frühjahrs-Ausstellung der Berliner Secession, bei der er mit drei Gemälden vertreten war und zwei davon verkaufen konnte. „Das Eis war gebrochen, und meine Kunst, später von Kunstwissenschaftlern als ‚Expressionismus‘ bezeichnet, hatte sich den Anfang des Weges errungen“, schrieb er rückblickend (zit. nach Aya Soika, Max Pechstein Das Werkverzeichnis der Ölgemälde, Bd. 1, München 2011, S. 13). Der Verkaufserlös ermöglichte Pechstein erstmals einen Sommeraufenthalt an der Ostsee im Fischerdorf Nidden an der Kurischen Nehrung, wo er von Ende Juni bis Anfang September fern der Großstadt in der freien Natur arbeitete. Das „Selbstbildnis, liegend“ entstand sehr wahrscheinlich im Spätsommer, im Anschluss an diesen Nidden-Aufenthalt. Ein Kennzeichen ist dafür u.a. der ungewöhnliche, den Fischern abgeschaute Backenbart, den der Maler kurzzeitig trug, und mit dem er auch auf der Lithographie „Zwei Köpfe“ aus diesem Jahr zu sehen ist (Krüger L 57). Während seiner Aufenthalte in Nidden umgab er sich gern mit den dortigen Fischern, denen auch die unkonventionelle Kleidung mit einfachem Seemannshemd, kurzen Hosen und Gamaschen auf dem Selbstbildnis geschuldet ist.

Nachdem Pechstein noch zu Beginn des Jahres 1909 sowohl mit pointillistischen Maltechniken als auch mit pastosem Farbauftrag à la Vincent van Gogh experimentiert hatte, entstand mit dem „Selbstbildnis, liegend“ erstmals ein Gemälde, in dem er mit großen Flächen einheitlicher, leuchtender Farbgebung arbeitete. Diese künstlerische Errungenschaft dürfte in Zusammenhang mit der Matisse-Ausstellung stehen, die die Galerie Paul Cassirer in Berlin ausrichtete und die Pechstein gemeinsam mit Kirchner und Schmidt-Rottluff im Januar 1909 besuchte. Die dort ausgestellten liegenden Akte und Bilder von Tanzenden hinterließen bei Pechstein – mehr als bei den anderen „Brücke“-Künstlern – einen nachhaltigen Eindruck. Dass die Werke von Matisse ihre Wirkung bei Pechstein nicht verfehlten, dokumentieren auch die im gleichen Zeitraum entstandenen Werke „Bildnis in Rot“ und „Sitzender Mann“ (Soika 1909/56 und 1909/57).

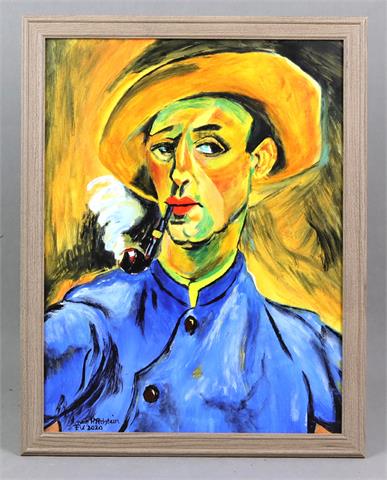

Auf dem von Pechstein im Frühjahr 1909 gestalteten offiziellen Plakat der „Brücke“-Ausstellung bei Emil Richter in Dresden stellte er die Konterfeis der vier „Brücke“-Mitglieder dar, unten links sich selbst (Krüger H 85). Möglicherweise weckte dieses erste für die Öffentlichkeit konzipierte Gruppenbildnis bei dem Maler das Bedürfnis nach einer bewussten, individuellen Selbstdarstellung seiner Person. Das Ergebnis dieser Intention steht uns hier vor Augen – nicht nur höchst individuell, sondern auch mit einer außerordentlich durchdachten Bildaussage. Wie Roman Zieglgänsberger in seinen Ausführungen zu dem „Selbstbildnis, liegend“ betont, entwarf der Künstler ein „Programmbild“, ein darstellerisches Konzept, in dem er nicht nur „der Ausführende, sondern gleichzeitig der Bildgegenstand ist […]. Entscheidend ist für die thematische Aussage des Gemäldes, dass sich ganz links am Rand die Palette befindet und ihr gegenüber am entferntesten Punkt im Bild rechts die angeschnittene Leinwand. Auf dieser entsteht soeben sein Selbstbildnis, das wir letztendlich vor Augen haben. Raffiniert ist zudem, dass sich das eigentliche Gemälde exakt aus den Farben zusammensetzt, die auf seiner Palette in chiastischer Anordnung anzutreffen sind. […] Die Primärfarben Rot, Gelb und Blau sowie die Mischfarbe Grün auf seiner Palette müssen vom Künstler, der nur im Selbstbildnis sichtbar im Zentrum steht, zur Kunst auf der Leinwand ‚übersetzt‘ werden. Liest man das Bild in abendländischer Leserichtung von links nach rechts, sehen wir durch Pechstein, wie Kunst entsteht“ (Roman Zieglgänsberger, "Es war immer dieselbe Pfeife". Max Pechstein in seinen Selbstbildnissen, in: Max Pechstein Künstler der Moderne, Ausst. Kat. Bucerius Kunst Forum, Hamburg 2017, S. 167-170).

Das Jahr 1909 bedeutete jedoch nicht nur in beruflicher Hinsicht einen Wendepunkt für Pechstein. Auch im Privatleben des Malers steht das Jahr für einen Neubeginn: Auf der Suche nach Anregungen für seine Aktbilder begegnete er Anfang des Jahres der damals sechzehnjährigen Charlotte Kaprolat (1893 - 1965), die ihm fortan für zahlreiche Gemälde und Aquarelle Modell stand und zu seiner Lebensgefährtin und späteren Ehefrau wurde. In dem ausdrucksstarken „Doppelbildnis“ (Soika 1910/67) von 1910 in der Nationalgalerie Berlin verwandelte er Lotte in eine Südsee-Insulanerin, während er selbst – hier in bürgerlichem Anzug und Krawatte – die Hauptperson ist. Dem „Selbstbildnis, liegend“ vergleichbar, präsentierte sich Pechstein hier höchst selbstbewusst. Auch das ist kein Zufall, denn im Mai 1910 war er zum Präsidenten der „Neuen Secession“ gewählt worden und fungierte als deren wortmächtiges Sprachrohr. Nachdem Pechstein sich erfolgreich für weitere Ausstellungsbeteiligungen der „Brücke“-Künstler eingesetzt hatte, bezeichnete Franz Marc ihn zu Recht als den „kleine[n] Napoleon der Berliner Künstlerschaft“. (zit. nach Aya Soika, in: Moderne Zeiten, Ausst. Kat. Nationalgalerie Berlin/Kunsthalle Würth, Künzelsau 2014, S. 188.) In beiden Selbstbildnissen machte Pechstein unmissverständlich klar, dass er als Künstler und als Wortführer der progressiven Künstlervereinigung „Brücke“ die Richtung vorgeben wird.

Wie kein anderes Gemälde aus diesem Jahr präsentiert das „Selbstbildnis, liegend“ erstmals Pechsteins voll ausgereiften „Brücke“-Stil und steht programmatisch für seine künstlerische Entwicklung.WerkverzeichnisSoika 1909/55ProvenienzSammlung Dr. med. W. Blank, Köln; Rheinische Privatsammlung in dritter GenerationLiteraturhinweiseRobert Breuer, Max Pechstein – Berlin, in: Deutsche Kunst und Dekoration, Bd. 29, Oktober 1911 – März 1912, Heft 6, S. 423-431, mit Abb. S. 429; Walther Heymann, Max Pechstein München 1916, mit Abb. S. 7; Max Osborn, Max Pechstein Berlin 1922, S. 168; Jean Leymarie/Ewald Rathke, L'espressionismo e il fauvismo. Parte seconda, volumi 8 (L'Arte Moderna), Mailand 1967, Farbabb. S. 129; Diether Schmidt, Ich war, ich bin, ich werde sein! Selbstbildnisse deutscher Künstler des 20. Jahrhunderts, Berlin (Ost) 1968, S. 270, Farbabb. Tafel 9; Ewald Rathke, L'Espressionismo, Mailand 1970, S. 55 mit Abb.; Braunschweiger Zeitung, 20.3.1982, Ausstellungsbesprechung, mit Abb.; Andreas Andermatten, Max Pechstein in: Pan, 1985, Heft 6, S. 4-21, mit Farbabb. auf dem Umschlag; Ewald Rathke, Expressionismus von Paul Gauguin bis Oskar Kokoschka Herrsching 1988, mit Farbabb. 29; Andreas Hüneke, Zweierlei Augen – Ein Deutungsvorschlag, in: Magdalena Moeller (Hg.), Schmidt-Rottluff. Druckgraphik, München 2001, mit Abb. S. 44; Roman Zieglgänsberger, "Es war immer dieselbe Pfeife". Max Pechstein in seinen Selbstbildnissen, in: Max Pechstein Künstler der Moderne, Ausst. Kat. Bucerius Kunst Forum, Hamburg 2017, S. 167-170AusstellungKönigsberg 1914; Berlin 1959 (Hochschule für bildende Künste in Gemeinschaft mit der Nationalgalerie der Ehemals Staatlichen Museen), Der junge Pechstein. Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen, Kat. Nr. 57 mit Farbabb.; Bonn 1965 (Rheinisches Landesmuseum), Expressionismus aus rheinischem Privatbesitz, Kat. Nr. 36, mit ganzseitiger Farbabb. S. 41; Frankfurt am Main/Hamburg 1966 (Frankfurter Kunstverein/Kunstverein in Hamburg), Vom Impressionismus zum Bauhaus. Meisterwerke aus deutschem Privatbesitz, Kat. Nr. 65, mit Abb.; Paris/München 1966 (Musée National d’Art Moderne/Haus der Kunst), Le Fauvisme francais et les débuts de l’Expressionisme allemand/Der französische Fauvismus und der deutsche Frühexpressionismus, Kat. Nr. 258, mit Abb. S. 342 (auf dem Keilrahmen zweifach mit Ausstellungs-Etikett); Düsseldorf 1967 (Kunsthalle), Kunst des 20. Jahrhunderts aus rheinisch-westfälischem Privatbesitz. Malerei, Plastik, Handzeichnung, Kat. Nr. 278 mit Abb. 32; Schaffhausen/Bonn 1972 (Museum zu Allerheiligen/Rheinisches Landesmuseum), Die Künstler der „Brücke“, Kat. Nr. 153, mit Farbabb. Tafel 17; Braunschweig/Kaiserslautern 1982 (Kunstverein/Pfalzgalerie), Max Pechstein Farbabb. S. 51; Berlin/Tübingen/Kiel 1996/97 (Brücke-Museum/Kunsthalle Tübingen/Kunsthalle zu Kiel), Max Pechstein Sein malerisches Werk, Kat. Nr. 35 mit Farbabb.

Hermann Max Pechstein

Selbstbildnis, liegend

1909

Öl auf Leinwand. 73,5 x 98,5 cm. Gerahmt. Oben links braun monogrammiert 'HMP' (ligiert). - In guter, farbfrischer Erhaltung. Partiell schwaches Craquelé.Mit dem "Selbstbildnis, liegend" wird das bedeutendste Selbstbildnis von Hermann Max Pechstein angeboten. Es stammt aus einer Zeit, die gemeinhin als seine beste Schaffensphase gilt - ein Höhepunkt des deutschen Expressionismus.

Das Gemälde ist angefragt als Leihgabe für die Ausstellung „Max Pechstein – Die Sonne in Schwarzweiß“ im Museum Wiesbaden, 15. März – 30. Juni 2024, in Kooperation mit den Kunstsammlungen Zwickau – Max Pechstein Museum, dem Brücke Museum Berlin sowie der Max Pechstein Urheberrechtsgemeinschaft, Hamburg/Berlin.

Das mit leuchtenden Farben energisch gemalte „Selbstbildnis, liegend“ von 1909 ist das früheste und wohl qualitätvollste Selbstporträt von Max Pechstein Lediglich in zwei kleinen Holzschnitten privaten Charakters hatte sich der Künstler bis dahin selbst dargestellt. Hier hingegen präsentiert er sich selbstbewusst in ganzer Figur und das gesamte Bildformat füllend, in einer gänzlich unkonventionellen Weise. Auf einem grünen Untergrund liegend, stützt er sich auf einem Ellbogen auf, während der andere ausgestreckte Arm den Pinsel hält, um auf der gerade noch ins Bild ragenden Leinwand zu malen.

Das außergewöhnliche Selbstbildnis von musealer Qualität besticht durch die Wahl der komplementären Farbkontraste Rot-Grün und Blau-Gelb, mit denen Pechstein maximale Leuchtkraft und eine selbstbewusste Präsenz erreicht. Mit den starken Farben geht der direkte, geradezu herausfordernde Blick des Malers einher. Pechstein, der sich 1909 auf der Schwelle zum künstlerischen Durchbruch befand, blickt selbstgewiss in die eigene Zukunft.

Das Jahr 1909 war eine von richtungsweisenden Veränderungen geprägte Zeit für den Künstler. Der junge Maler war zum Entstehungszeitpunkt 28 Jahre alt, seit Mitte 1908 in Berlin ansässig und zunächst noch weitgehend mittellos. Zu einem Meilenstein wurde für ihn daher die Frühjahrs-Ausstellung der Berliner Secession, bei der er mit drei Gemälden vertreten war und zwei davon verkaufen konnte. „Das Eis war gebrochen, und meine Kunst, später von Kunstwissenschaftlern als ‚Expressionismus‘ bezeichnet, hatte sich den Anfang des Weges errungen“, schrieb er rückblickend (zit. nach Aya Soika, Max Pechstein Das Werkverzeichnis der Ölgemälde, Bd. 1, München 2011, S. 13). Der Verkaufserlös ermöglichte Pechstein erstmals einen Sommeraufenthalt an der Ostsee im Fischerdorf Nidden an der Kurischen Nehrung, wo er von Ende Juni bis Anfang September fern der Großstadt in der freien Natur arbeitete. Das „Selbstbildnis, liegend“ entstand sehr wahrscheinlich im Spätsommer, im Anschluss an diesen Nidden-Aufenthalt. Ein Kennzeichen ist dafür u.a. der ungewöhnliche, den Fischern abgeschaute Backenbart, den der Maler kurzzeitig trug, und mit dem er auch auf der Lithographie „Zwei Köpfe“ aus diesem Jahr zu sehen ist (Krüger L 57). Während seiner Aufenthalte in Nidden umgab er sich gern mit den dortigen Fischern, denen auch die unkonventionelle Kleidung mit einfachem Seemannshemd, kurzen Hosen und Gamaschen auf dem Selbstbildnis geschuldet ist.

Nachdem Pechstein noch zu Beginn des Jahres 1909 sowohl mit pointillistischen Maltechniken als auch mit pastosem Farbauftrag à la Vincent van Gogh experimentiert hatte, entstand mit dem „Selbstbildnis, liegend“ erstmals ein Gemälde, in dem er mit großen Flächen einheitlicher, leuchtender Farbgebung arbeitete. Diese künstlerische Errungenschaft dürfte in Zusammenhang mit der Matisse-Ausstellung stehen, die die Galerie Paul Cassirer in Berlin ausrichtete und die Pechstein gemeinsam mit Kirchner und Schmidt-Rottluff im Januar 1909 besuchte. Die dort ausgestellten liegenden Akte und Bilder von Tanzenden hinterließen bei Pechstein – mehr als bei den anderen „Brücke“-Künstlern – einen nachhaltigen Eindruck. Dass die Werke von Matisse ihre Wirkung bei Pechstein nicht verfehlten, dokumentieren auch die im gleichen Zeitraum entstandenen Werke „Bildnis in Rot“ und „Sitzender Mann“ (Soika 1909/56 und 1909/57).

Auf dem von Pechstein im Frühjahr 1909 gestalteten offiziellen Plakat der „Brücke“-Ausstellung bei Emil Richter in Dresden stellte er die Konterfeis der vier „Brücke“-Mitglieder dar, unten links sich selbst (Krüger H 85). Möglicherweise weckte dieses erste für die Öffentlichkeit konzipierte Gruppenbildnis bei dem Maler das Bedürfnis nach einer bewussten, individuellen Selbstdarstellung seiner Person. Das Ergebnis dieser Intention steht uns hier vor Augen – nicht nur höchst individuell, sondern auch mit einer außerordentlich durchdachten Bildaussage. Wie Roman Zieglgänsberger in seinen Ausführungen zu dem „Selbstbildnis, liegend“ betont, entwarf der Künstler ein „Programmbild“, ein darstellerisches Konzept, in dem er nicht nur „der Ausführende, sondern gleichzeitig der Bildgegenstand ist […]. Entscheidend ist für die thematische Aussage des Gemäldes, dass sich ganz links am Rand die Palette befindet und ihr gegenüber am entferntesten Punkt im Bild rechts die angeschnittene Leinwand. Auf dieser entsteht soeben sein Selbstbildnis, das wir letztendlich vor Augen haben. Raffiniert ist zudem, dass sich das eigentliche Gemälde exakt aus den Farben zusammensetzt, die auf seiner Palette in chiastischer Anordnung anzutreffen sind. […] Die Primärfarben Rot, Gelb und Blau sowie die Mischfarbe Grün auf seiner Palette müssen vom Künstler, der nur im Selbstbildnis sichtbar im Zentrum steht, zur Kunst auf der Leinwand ‚übersetzt‘ werden. Liest man das Bild in abendländischer Leserichtung von links nach rechts, sehen wir durch Pechstein, wie Kunst entsteht“ (Roman Zieglgänsberger, "Es war immer dieselbe Pfeife". Max Pechstein in seinen Selbstbildnissen, in: Max Pechstein Künstler der Moderne, Ausst. Kat. Bucerius Kunst Forum, Hamburg 2017, S. 167-170).

Das Jahr 1909 bedeutete jedoch nicht nur in beruflicher Hinsicht einen Wendepunkt für Pechstein. Auch im Privatleben des Malers steht das Jahr für einen Neubeginn: Auf der Suche nach Anregungen für seine Aktbilder begegnete er Anfang des Jahres der damals sechzehnjährigen Charlotte Kaprolat (1893 - 1965), die ihm fortan für zahlreiche Gemälde und Aquarelle Modell stand und zu seiner Lebensgefährtin und späteren Ehefrau wurde. In dem ausdrucksstarken „Doppelbildnis“ (Soika 1910/67) von 1910 in der Nationalgalerie Berlin verwandelte er Lotte in eine Südsee-Insulanerin, während er selbst – hier in bürgerlichem Anzug und Krawatte – die Hauptperson ist. Dem „Selbstbildnis, liegend“ vergleichbar, präsentierte sich Pechstein hier höchst selbstbewusst. Auch das ist kein Zufall, denn im Mai 1910 war er zum Präsidenten der „Neuen Secession“ gewählt worden und fungierte als deren wortmächtiges Sprachrohr. Nachdem Pechstein sich erfolgreich für weitere Ausstellungsbeteiligungen der „Brücke“-Künstler eingesetzt hatte, bezeichnete Franz Marc ihn zu Recht als den „kleine[n] Napoleon der Berliner Künstlerschaft“. (zit. nach Aya Soika, in: Moderne Zeiten, Ausst. Kat. Nationalgalerie Berlin/Kunsthalle Würth, Künzelsau 2014, S. 188.) In beiden Selbstbildnissen machte Pechstein unmissverständlich klar, dass er als Künstler und als Wortführer der progressiven Künstlervereinigung „Brücke“ die Richtung vorgeben wird.

Wie kein anderes Gemälde aus diesem Jahr präsentiert das „Selbstbildnis, liegend“ erstmals Pechsteins voll ausgereiften „Brücke“-Stil und steht programmatisch für seine künstlerische Entwicklung.WerkverzeichnisSoika 1909/55ProvenienzSammlung Dr. med. W. Blank, Köln; Rheinische Privatsammlung in dritter GenerationLiteraturhinweiseRobert Breuer, Max Pechstein – Berlin, in: Deutsche Kunst und Dekoration, Bd. 29, Oktober 1911 – März 1912, Heft 6, S. 423-431, mit Abb. S. 429; Walther Heymann, Max Pechstein München 1916, mit Abb. S. 7; Max Osborn, Max Pechstein Berlin 1922, S. 168; Jean Leymarie/Ewald Rathke, L'espressionismo e il fauvismo. Parte seconda, volumi 8 (L'Arte Moderna), Mailand 1967, Farbabb. S. 129; Diether Schmidt, Ich war, ich bin, ich werde sein! Selbstbildnisse deutscher Künstler des 20. Jahrhunderts, Berlin (Ost) 1968, S. 270, Farbabb. Tafel 9; Ewald Rathke, L'Espressionismo, Mailand 1970, S. 55 mit Abb.; Braunschweiger Zeitung, 20.3.1982, Ausstellungsbesprechung, mit Abb.; Andreas Andermatten, Max Pechstein in: Pan, 1985, Heft 6, S. 4-21, mit Farbabb. auf dem Umschlag; Ewald Rathke, Expressionismus von Paul Gauguin bis Oskar Kokoschka Herrsching 1988, mit Farbabb. 29; Andreas Hüneke, Zweierlei Augen – Ein Deutungsvorschlag, in: Magdalena Moeller (Hg.), Schmidt-Rottluff. Druckgraphik, München 2001, mit Abb. S. 44; Roman Zieglgänsberger, "Es war immer dieselbe Pfeife". Max Pechstein in seinen Selbstbildnissen, in: Max Pechstein Künstler der Moderne, Ausst. Kat. Bucerius Kunst Forum, Hamburg 2017, S. 167-170AusstellungKönigsberg 1914; Berlin 1959 (Hochschule für bildende Künste in Gemeinschaft mit der Nationalgalerie der Ehemals Staatlichen Museen), Der junge Pechstein. Gemälde, Aquarelle und Zeichnungen, Kat. Nr. 57 mit Farbabb.; Bonn 1965 (Rheinisches Landesmuseum), Expressionismus aus rheinischem Privatbesitz, Kat. Nr. 36, mit ganzseitiger Farbabb. S. 41; Frankfurt am Main/Hamburg 1966 (Frankfurter Kunstverein/Kunstverein in Hamburg), Vom Impressionismus zum Bauhaus. Meisterwerke aus deutschem Privatbesitz, Kat. Nr. 65, mit Abb.; Paris/München 1966 (Musée National d’Art Moderne/Haus der Kunst), Le Fauvisme francais et les débuts de l’Expressionisme allemand/Der französische Fauvismus und der deutsche Frühexpressionismus, Kat. Nr. 258, mit Abb. S. 342 (auf dem Keilrahmen zweifach mit Ausstellungs-Etikett); Düsseldorf 1967 (Kunsthalle), Kunst des 20. Jahrhunderts aus rheinisch-westfälischem Privatbesitz. Malerei, Plastik, Handzeichnung, Kat. Nr. 278 mit Abb. 32; Schaffhausen/Bonn 1972 (Museum zu Allerheiligen/Rheinisches Landesmuseum), Die Künstler der „Brücke“, Kat. Nr. 153, mit Farbabb. Tafel 17; Braunschweig/Kaiserslautern 1982 (Kunstverein/Pfalzgalerie), Max Pechstein Farbabb. S. 51; Berlin/Tübingen/Kiel 1996/97 (Brücke-Museum/Kunsthalle Tübingen/Kunsthalle zu Kiel), Max Pechstein Sein malerisches Werk, Kat. Nr. 35 mit Farbabb.

Testen Sie LotSearch und seine Premium-Features 7 Tage - ohne Kosten!

Lassen Sie sich automatisch über neue Objekte in kommenden Auktionen benachrichtigen.

Suchauftrag anlegen