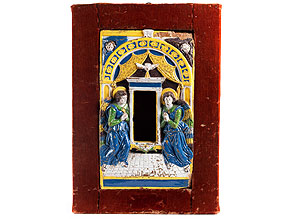

Girolamo della Robbia (Firenze 1488 - Parigi 1566) LA CARITÀ, 1515 CIRCA piccolo gruppo scultoreo in terracotta invetriata, con figure bianche e dettagli policromi; cm 35x22x10,5 CHARITY, CIRCA 1515 Opera davvero sorprendente per la sofisticata complessità compositiva, la vivacissima animazione delle posture e l’esuberanza plastica dei panneggi, questo inedito gruppo scultoreo di minute dimensioni, che reinterpreta i modi dell’arte robbiana con accenti assai originali in spiccata sintonia con gli esiti più rappresentativi del primo manierismo fiorentino, costituisce una preziosa testimonianza risolutiva per un’adeguata comprensione degli esordi di Girolamo della Robbia il più giovane e autonomo, innovativo e aggiornato, e al tempo rinomato tra i cinque figli di Andrea della Robbia che ne ereditarono l’apprezzato magistero ceramico, tanto da potersi affermare con incarichi prestigiosi e onori presso la corte di Francesco I di Francia, dove si trasferì nel 1517 (Marquand 1928, pp. 99-130; Gentilini 1992, pp. 329-371; Bellandi 1998). Infatti, come meglio vedremo, la terracotta si attaglia perfettamente alle parole del Vasari nelle Vite (1550, 1568), concise quanto eloquenti, su cui si fonda la nostra conoscenza della formazione e della prima attività in patria di Girolamo, altrimenti sfuggente per le scarne attestazioni documentarie e le rare opere attribuite in modo attendibile: “scultore amicissimo” di Andrea del Sarto il quale lo “ritrasse” in una delle Storie di San Filippo Benizzi affrescate tra il 1509 e il 1514 nel Chiostrino dei Voti alla Santissima Annunziata (Esequie del Santo, 1510), che “attese a lavorare di marmo e di terra e di bronzo” in “concorrenza” con “Iacopo Sansovino, Baccio Bandinelli ed altri maestri de’ suoi tempi” facendosi “valente uomo” (Vasari 1568, ed. 1878-1885, II, 1878, p. 182, V, 1880, p. 13; Natali 2009). Il gruppo è composto da una figura femminile drappeggiata come una vestale in una fluente tunica all’antica, col capo coperto da un ampio e lungo velo, in atto di tendere una mano verso l’osservatore con gesto offerente e sguardo accorato, contornata da tre fanciulli nudi che le si stringono intorno cercando protezione nella falde del generoso panneggio, uno dei quali, in vacillante equilibrio su di un alto plinto (invetriato imitando alla perfezione la grana rossastra del porfido) s’inarca per raggiungerne il petto, mentre il compagno, erto con le gambe incrociate su di una bassa base modanata (dove l’invetriatura azzurra simula invece il lapislazzuli, pietra ancor più preziosa) cela la testa con fare giocoso sollevando un lembo del manto, ed il terzo, dal volto turbato, si accovaccia a terra avvinghiandosi a una caviglia della donna. Si tratta di una raffigurazione allegorica della Carità, la principale fra le Tre Virtù Teologali, espressione di un amore generoso e disinteressato per il prossimo e per Dio in nome del sacrificio di Cristo, qui concepita, seppur con grande libertà e audacia formale, in accordo alle più radicate consuetudini iconografiche, codificate in seguito nell’Iconologia di Cesare Ripa (1593) secondo il quale “i tre fanciulli”, immaginati in pose simili (due ai piedi della donna, abbracciati con movenze scherzose, mentre quello alla sua destra proteso ad allattarsi), “dimostrano che se bene la carità è una sola virtù, ha nondimeno triplicata potenza”. La personificazione della Carità, virtù a un tempo cristiana, civica e familiare con implicazioni consone all’etica umanistica, conobbe nel Rinascimento fiorentino una notevole fortuna anche nell’arredo privato, come ben attesta, riguardo la coeva fruizione di simili statuette, un documento del 1521 secondo cui Andrea Minerbetti donò al figlio Tommaso in occasione del suo matrimonio una “charità di terracotta”: testimonianza chiamata in causa sia per le numerose piccole sculture in terracotta dipinta realizzate da uno specialista della plastica fittile, Sandro di Lorenzo ovvero “Il Maestro dei bambini turbolenti” (Principi 2

Girolamo della Robbia (Firenze 1488 - Parigi 1566) LA CARITÀ, 1515 CIRCA piccolo gruppo scultoreo in terracotta invetriata, con figure bianche e dettagli policromi; cm 35x22x10,5 CHARITY, CIRCA 1515 Opera davvero sorprendente per la sofisticata complessità compositiva, la vivacissima animazione delle posture e l’esuberanza plastica dei panneggi, questo inedito gruppo scultoreo di minute dimensioni, che reinterpreta i modi dell’arte robbiana con accenti assai originali in spiccata sintonia con gli esiti più rappresentativi del primo manierismo fiorentino, costituisce una preziosa testimonianza risolutiva per un’adeguata comprensione degli esordi di Girolamo della Robbia il più giovane e autonomo, innovativo e aggiornato, e al tempo rinomato tra i cinque figli di Andrea della Robbia che ne ereditarono l’apprezzato magistero ceramico, tanto da potersi affermare con incarichi prestigiosi e onori presso la corte di Francesco I di Francia, dove si trasferì nel 1517 (Marquand 1928, pp. 99-130; Gentilini 1992, pp. 329-371; Bellandi 1998). Infatti, come meglio vedremo, la terracotta si attaglia perfettamente alle parole del Vasari nelle Vite (1550, 1568), concise quanto eloquenti, su cui si fonda la nostra conoscenza della formazione e della prima attività in patria di Girolamo, altrimenti sfuggente per le scarne attestazioni documentarie e le rare opere attribuite in modo attendibile: “scultore amicissimo” di Andrea del Sarto il quale lo “ritrasse” in una delle Storie di San Filippo Benizzi affrescate tra il 1509 e il 1514 nel Chiostrino dei Voti alla Santissima Annunziata (Esequie del Santo, 1510), che “attese a lavorare di marmo e di terra e di bronzo” in “concorrenza” con “Iacopo Sansovino, Baccio Bandinelli ed altri maestri de’ suoi tempi” facendosi “valente uomo” (Vasari 1568, ed. 1878-1885, II, 1878, p. 182, V, 1880, p. 13; Natali 2009). Il gruppo è composto da una figura femminile drappeggiata come una vestale in una fluente tunica all’antica, col capo coperto da un ampio e lungo velo, in atto di tendere una mano verso l’osservatore con gesto offerente e sguardo accorato, contornata da tre fanciulli nudi che le si stringono intorno cercando protezione nella falde del generoso panneggio, uno dei quali, in vacillante equilibrio su di un alto plinto (invetriato imitando alla perfezione la grana rossastra del porfido) s’inarca per raggiungerne il petto, mentre il compagno, erto con le gambe incrociate su di una bassa base modanata (dove l’invetriatura azzurra simula invece il lapislazzuli, pietra ancor più preziosa) cela la testa con fare giocoso sollevando un lembo del manto, ed il terzo, dal volto turbato, si accovaccia a terra avvinghiandosi a una caviglia della donna. Si tratta di una raffigurazione allegorica della Carità, la principale fra le Tre Virtù Teologali, espressione di un amore generoso e disinteressato per il prossimo e per Dio in nome del sacrificio di Cristo, qui concepita, seppur con grande libertà e audacia formale, in accordo alle più radicate consuetudini iconografiche, codificate in seguito nell’Iconologia di Cesare Ripa (1593) secondo il quale “i tre fanciulli”, immaginati in pose simili (due ai piedi della donna, abbracciati con movenze scherzose, mentre quello alla sua destra proteso ad allattarsi), “dimostrano che se bene la carità è una sola virtù, ha nondimeno triplicata potenza”. La personificazione della Carità, virtù a un tempo cristiana, civica e familiare con implicazioni consone all’etica umanistica, conobbe nel Rinascimento fiorentino una notevole fortuna anche nell’arredo privato, come ben attesta, riguardo la coeva fruizione di simili statuette, un documento del 1521 secondo cui Andrea Minerbetti donò al figlio Tommaso in occasione del suo matrimonio una “charità di terracotta”: testimonianza chiamata in causa sia per le numerose piccole sculture in terracotta dipinta realizzate da uno specialista della plastica fittile, Sandro di Lorenzo ovvero “Il Maestro dei bambini turbolenti” (Principi 2

Testen Sie LotSearch und seine Premium-Features 7 Tage - ohne Kosten!

Lassen Sie sich automatisch über neue Objekte in kommenden Auktionen benachrichtigen.

Suchauftrag anlegen